内科 Internal medicine

-

生活習慣病

概要

高血圧・糖尿病・脂質異常症といった日々の生活習慣が要因となる病気の総称です。これらの疾患は、糖尿病や高血圧が原因で血管の壁が硬くなり(動脈硬化)、最終的に心筋梗塞や脳梗塞などの重大な病気につながる可能性があります。

検査・治療方法

検査・治療方法食事や運動などの生活習慣を見直し、改善がみられない場合に内服治療を開始します。

高血圧や糖尿病の改善には薬が必要だと思われている方も多いと思いますが、適度な運動、バランスの取れた食生活、禁煙といった生活習慣を改善することで薬を飲む必要がなくなる可能性もあります。

命に関わる重い病気に発展するリスクを減らすためにも早めに治療することが大切です。 -

高尿酸血症

(痛風)

概要

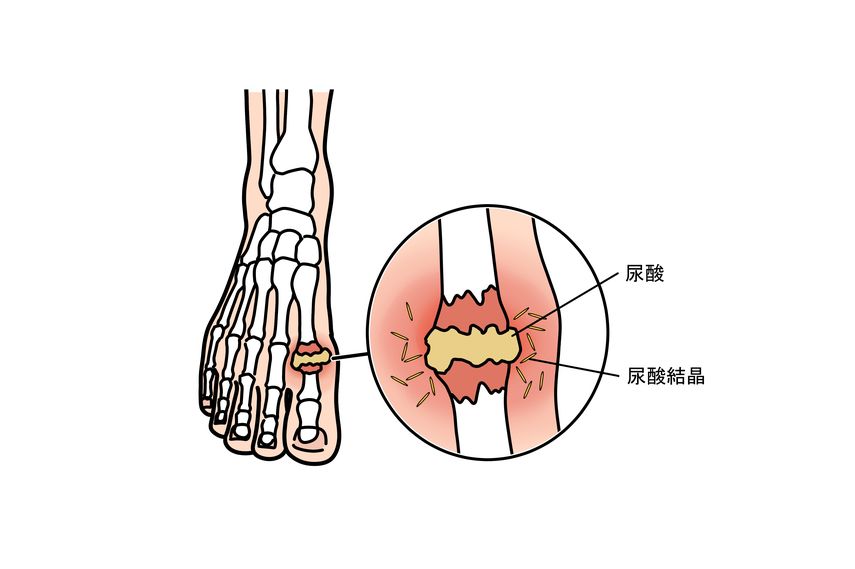

血液中の尿酸値が基準を超えた状態を高尿酸血症と言います。尿酸値が高くなる原因は主に2つに分けられます。1つ目はプリン体を多く含む食品やアルコールの過剰摂取が原因となり、体内で尿酸が過剰に生成される場合です。2つ目は腎臓の働きが悪いことや水分不足で尿酸の排泄が不十分な場合です。

高尿酸血症により体内で結晶化した尿酸は、関節や腎臓などに溜まります。「痛風」は尿酸が結晶化して関節内に沈着して起こる急性の関節炎症状です。症状としては、足関節の激痛が1~2週間ほど続きます。痛風そのものは短期間で治まりますが、高尿酸血症を改善しないと痛風発作が再発したり、尿路結石や腎臓病などの合併症を引き起こす可能性があります。 検査・治療方法

検査・治療方法尿検査や血液検査を行います。一般的に尿酸値が7.0mg/dl以上で高尿酸血症と診断されます。

生活習慣の見直しや内服で尿酸値を下げる治療を行います。まずはプリン体を多く含む食品の摂取を控えることが基本です。具体的には、レバーやカツオ、イワシ、エビ、魚の干物、乾物、ビールなどの摂取を控えることが推奨されます。水分をしっかり摂ることで尿酸の排出を促進することも効果的です。 -

逆流性食道炎

概要

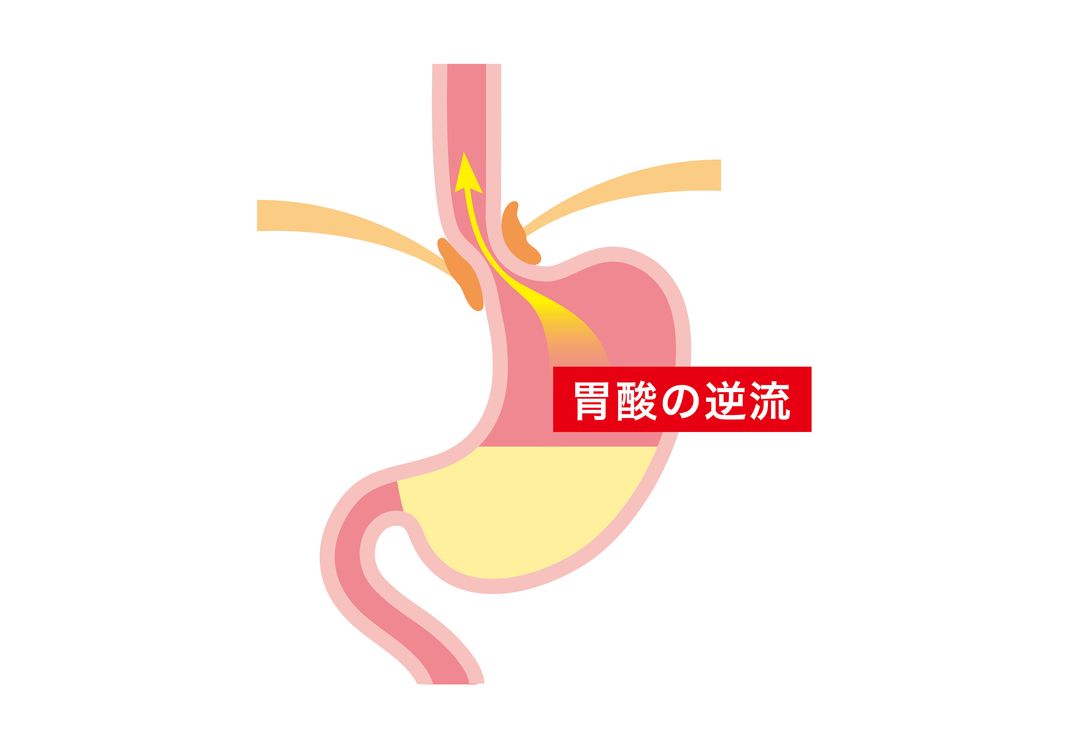

加齢やストレスにより、食道と胃の間にある噴門の開閉がうまくいかなくなり、胃酸や十二指腸液が食道に逆流することで食道の粘膜を刺激し、びらんやただれ、炎症を引き起こす病気です。主な症状としては、胸(みぞおち)が痛む・胸やけ・喉の違和感や詰まり感・口の中に酸っぱいものが込み上がる、むせる・食後に咳が出るなどの症状があります。

検査・治療方法

検査・治療方法胃酸の分泌を抑える薬を内服すると共に、食生活や生活習慣を改善します。食後すぐ横になることや前かがみになることを避け、日常生活において胃を圧迫しないように心がけましょう。胃酸を増やす脂肪分やタンパク質の多い食材・カフェイン・アルコール・酸味の強い食材・香辛料・甘いものなどの摂取を控え、消化の良い食べ物を腹八分目に食べることが逆流性食道炎の改善・予防に効果的です。

-

過敏性腸症候群

概要

精神的なストレスや自律神経バランスの乱れなどによって腸の働きに異常が生じ、便秘や下痢などの排便異常を引き起こす病気です。排便の異常の現れ方は人によって異なり、「下痢型」「便秘型」「混合型」の3つのタイプに分けられます。絶えず下痢が続くケースもあれば、便秘と下痢を数日おきに繰り返すケースもあります。腹痛やお腹の張りなどを伴うことも多く、中にはトイレから離れられず日常生活に支障をきたすようなケースも少なくありません。

検査・治療方法

検査・治療方法過敏性腸症候群の発症メカニズムは完全には解明されておらず、確実な予防法も現時点では確立されていません。しかし、ストレスが症状を悪化させる要因の1つであるため、ストレスや疲れをためない規則正しい生活習慣を心がけ、便通の異常とうまく付き合いながら生活することが大切です。生活習慣を改善しても症状が改善しない場合や症状が強い場合には、症状を緩和させる内服治療を行います。

-

便秘症

概要

便が十分に出ない、またはスムーズに出ないため、腹痛・排便困難感・残便感といった排便のトラブルが長く続く病気です。原因は、加齢に加えて食物繊維の摂取不足や運動不足など生活習慣によるものや、内服薬の副作用によるもの(薬剤性便秘)、持病によるもの(症候性便秘)が多いものの、大腸がんなど重篤な病気が隠れている可能性もあります。

検査・治療方法

検査・治療方法生活習慣の改善と同時に症状に合わせて内服治療を行います。それでも改善が見られない場合は、一度、大腸内視鏡検査をおすすめします。

-

胃潰瘍

概要

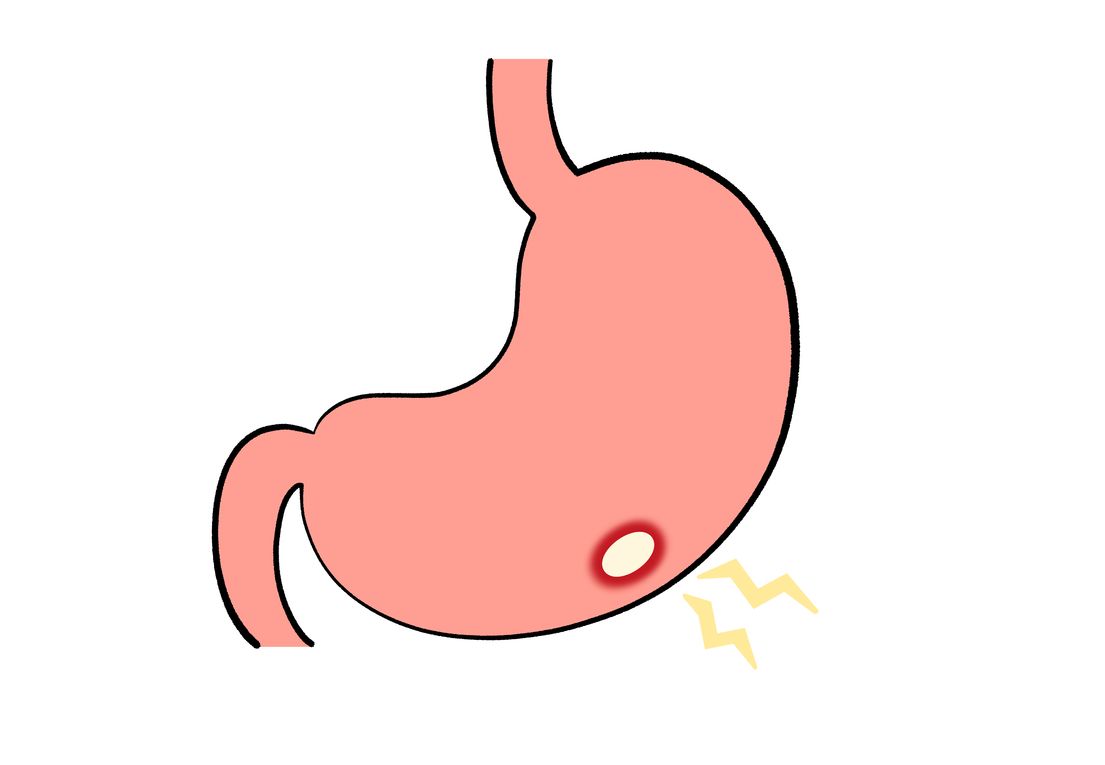

食べ物は胃に送られた後、胃酸によって消化されます。通常、胃は胃粘液を分泌して胃粘膜を作り、胃酸から胃壁を守りますが、何らかの理由でこの胃粘液の分泌が正常に行われない場合、胃酸が胃壁を直撃することになります。

胃酸は強い酸性であるため、必要以上に胃酸が分泌されると、胃の粘膜が溶けてしまい「びらん」が形成されます。これが進行すると、胃壁がえぐられた状態となり、「潰瘍」が形成されます。

胃潰瘍の初期段階では症状が分かりにくく、胃がもたれる、時々痛むといった症状が続きます。 検査・治療方法

検査・治療方法上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)を行います。

胃酸の分泌を抑える薬や、胃粘膜を保護する薬を用いた治療を行います。これに加え、暴飲暴食を避ける、アルコールやカフェインの摂取を避ける、刺激物の摂取を避ける、喫煙を控えるなど生活習慣の改善に取り組みます。 -

貧血

概要

何らかの原因で赤血球に含まれるヘモグロビンの量が減っている状態を貧血といいます。ヘモグロビンは全身に酸素を運ぶ重要な働きをしているため、その量が少なくなると運べる酸素の量も少なくなり、全身が酸欠状態となり、めまいや立ちくらみ、頭痛などの症状が現れます。原因はさまざまですが、ヘモグロビンの元となる鉄が不足することによって生じる鉄欠乏性貧血や、ビタミンB12や葉酸の不足によって赤血球が減少し、巨赤芽球性貧血を引き起こす場合があります。

検査・治療方法

検査・治療方法血液検査で赤血球数・ヘモグロビン濃度・ヘマトクリット値の数値などを調べます。

鉄欠乏性貧血の場合は、食生活の改善および鉄剤の内服治療を行います。鉄剤が内服できない場合や吸収力が極度に低下している方には、鉄剤の点滴を行う方法もあります。その他の貧血の場合は医師と相談してください。 -

甲状腺機能亢進症

(主にバセドウ病)

概要

甲状腺(こうじょうせん)とは、全身の新陳代謝、身体の成長を促進する甲状腺ホルモンを産生・分泌しています。

ホルモンのバランスは、脳にある下垂体(かすいたい)という臓器から分泌される甲状腺刺激ホルモンによって一定量に保たれるよう調整されています。甲状腺機能亢進症(こうじょうせんきのうこうしんしょう)とは、甲状腺(こうじょうせん)から血液中に過剰な量の甲状腺ホルモンが分泌され、全身の代謝が高まる病気です。症状としては、甲状腺(こうじょうせん)の腫れ・体重減少・頻脈・手指の震え・疲れやすさ・多汗などの症状が現れます。甲状腺機能亢進症(こうじょうせんきのうこうしんしょう)の代表的な原因疾患にバセドウ病があります。 検査・治療方法

検査・治療方法血液検査でホルモンの数値を調べます。

内服治療:抗甲状腺剤(甲状腺ホルモンの合成を抑えるお薬)を使って、甲状腺ホルモンの合成と分泌を抑えます。

手術治療:甲状腺の一部または全体を摘出します。術後に甲状腺ホルモンを補う薬の服用が必要となる場合もあります。手術が必要な方には、近隣の手術可能な医療機関を紹介いたします。

その他:放射線治療など。 -

甲状腺機能低下症

概要

甲状腺機能低下症(こうじょうせんきのうていかしょう)とは、甲状腺ホルモンの分泌が不足し、全身の新陳代謝が低下する病気です。何らかの原因により甲状腺自体が損なわれて起こる原発性機能低下症と、甲状腺刺激ホルモン(TSH)の分泌が低下することで起こる続発性機能低下症があります。症状には個人差があり、倦怠感・便秘・乾燥肌・血中コレステロール値の増加などがあげられます。代表的な原因疾患に橋本病があります。

検査・治療方法血液検査でホルモンの数値を調べます。

内服治療で、不足している甲状腺ホルモンを補充します。血液検査で甲状腺ホルモンと甲状腺刺激ホルモンを測定し、その値を確認しながら薬を調整します。 -

気管支喘息

概要

気管支喘息とは、気管支の粘膜に慢性的な炎症が起こる病気です。ダニ・ハウスダスト・ペットの毛・食べ物・花粉などが原因で体が異常な免疫反応を起こし、気管支が過敏になったり、気管支の内側が狭くなったりすることで呼吸症状が繰り返し起こるようになります。代表的な症状には、咳・痰・息苦しさ・呼吸困難などがあります。また呼吸時に「ヒューヒュー」「ゼーゼー」という喘鳴(ぜんめい)が聞かれることがあります。

検査・治療方法

検査・治療方法問診、聴診器用いて胸の音を聞き、喘鳴(息を吸うときに「ゼーゼー」といった音)が聞こえるかどうかを確認します。

治療には内服薬や吸入薬・貼り薬・注射薬などがあり、患者様の年齢や認知機能、発作の頻度などに合わせて最適な治療法を選択します。気管支喘息の治療目標は、発作が起こらないように症状をコントロールしながら健康的な生活を送ることです。そのためアレルゲン(アレルギーの原因物質)を生活環境から除くことが大切です。 -

急性上気道炎

概要

いわゆるかぜ症候群・感冒(かんぼう)のことで、上気道(鼻・のど)に炎症が起こっている状態です。

症状は、のどの痛み・鼻水・鼻づまり・咳・発熱や頭痛を伴うこともあります。感染後2~3日で症状がピークに達し、通常は約1週間程度続きます。原因となる病原体はライノウイルス・アデノウイルス・エンテロウイルスなど、ほとんどがウイルス感染によるものです。 検査・治療方法

検査・治療方法ウイルスが原因のため、抗菌薬(抗生物質)の効果は期待できません。そのため、対症療法(咳や鼻水などの症状を和らげる治療)を行い自然治癒を促します。水分補給を行い、安静に過ごしましょう。