泌尿器科 Urology

-

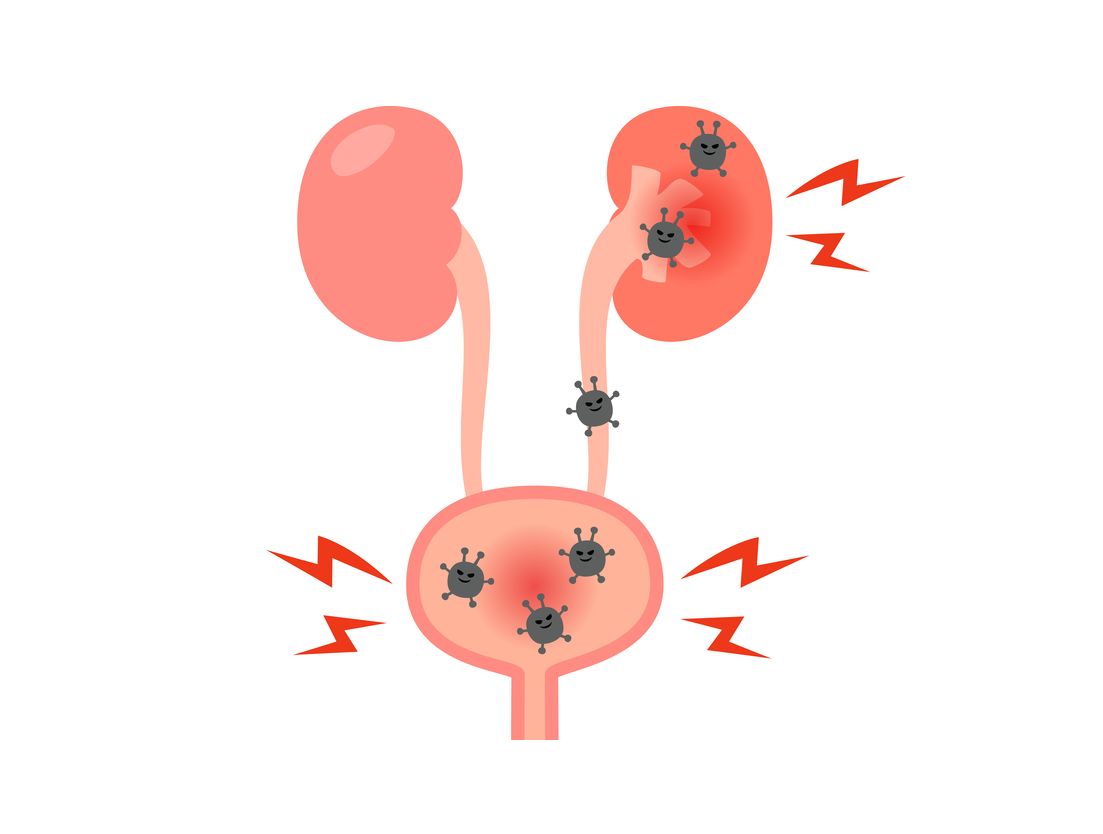

膀胱炎・腎盂腎炎

概要

【急性膀胱炎】

主に細菌感染により膀胱粘膜に炎症を生じた状態。排尿時の痛みや残尿感・頻尿・血尿といった症状があります。膀胱に細菌が侵入するだけでなく、睡眠不足や疲労・ストレスなどで抵抗力が落ちているときに発症しやすいです。

【慢性膀胱炎】

膀胱の炎症が持続している状態。

1)急性膀胱炎の治療が中断してしまったか不十分であった。

2)基礎疾患(残尿・前立腺肥大症・膀胱結石・糖尿病など)を伴う複雑性膀胱炎。

3)間質性膀胱炎・放射線・薬剤性など。

【腎盂腎炎】

膀胱炎などの尿路感染が腎臓に波及して発症します。女性に多く悪寒・発熱・感染側の腰背部痛が特徴。 検査・治療方法

検査・治療方法【膀胱炎】

問診・尿検査を行います。

治療は主に抗生物質を用いた内服治療です。基礎疾患があればその治療も行います。

最近は治療薬に抵抗力を持つ耐性菌が増えており投薬前に尿培養・薬剤感受性検査をしてから治療を開始します。安易なキノロン系薬の初期投薬は控えるべきとされています。検査結果によっては治療薬を変更します。治療後の治癒判定も大切です。【腎盂腎炎】

検査・治療方法は膀胱炎に準じます。糖尿病・結石・残尿などその他の基礎疾患の有無も調べます。 -

前立腺炎・精巣上体炎

概要

【前立腺炎】

前立腺炎の原因は複数あり細菌感染によるものか、それ以外の原因によるものか、さらに急性か慢性かに分類されます。症状としては排尿障害・排尿時痛・陰嚢(いんのう)・鼠径部・肛門の間にある会陰部や膀胱の痛みです。

急性細菌性前立腺炎:細菌感染や性感染症が原因で発症。高熱や血尿が見られることもあります。

非細菌性前立腺炎:長時間の座り姿勢・自転車など会陰部の圧迫・日常的なストレス・飲酒や冷え・血行障害により発症すると考えられています。症状を繰り返し慢性化することが多いです。

【精巣上体炎】

精巣上体の細菌感染。左右もしくは両側の陰嚢(いんのう)が腫れて痛み、38℃以上の高熱を伴うことがあります。尿道から細菌が侵入、また性感染症が原因となることもあります。高齢者では、細菌性前立腺炎も精巣上体炎も前立腺肥大などによる排尿障害が原因で発症する場合もあります。 検査・治療方法

検査・治療方法【前立腺炎】

問診・尿検査・細菌培養検査・血液検査・超音波検査などを行います。

治療は抗生物質による感染症の治療が中心です。症状を繰り返す慢性の場合、生薬や漢方薬・抗炎症薬・温座浴・マッサージなどを併用して症状の改善を目指します。【精巣上体炎】

問診・診察・尿検査・細菌培養検査を行います。

治療は急性細菌性尿路感染症に準じます。

細菌培養検査は必須です。 -

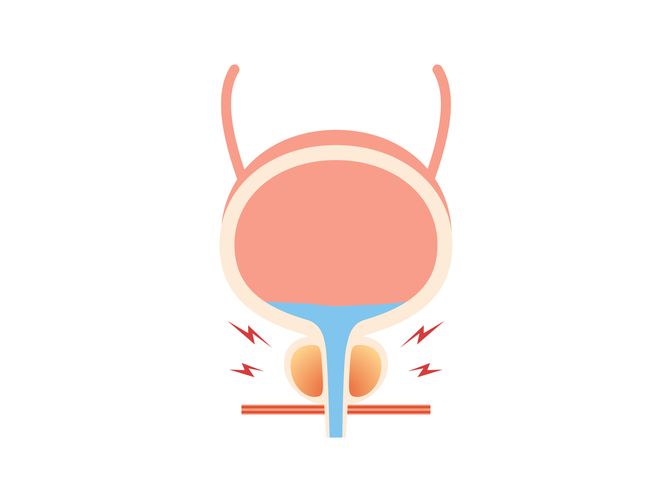

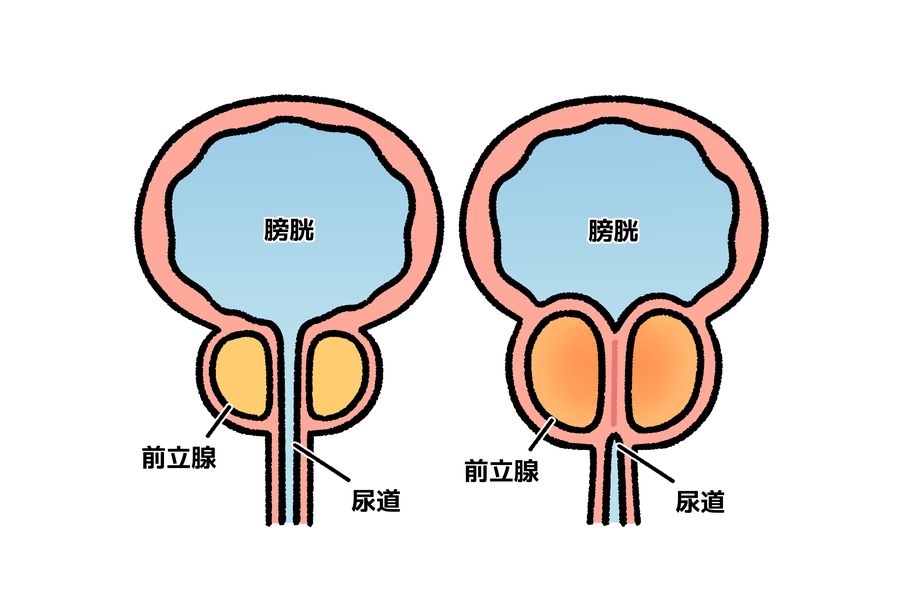

前立腺肥大症

概要

前立腺の肥大により尿道が圧迫され尿の勢いが弱くなる・排尿に時間がかかるなどの排尿障害を引き起こす病気です。また夜間や日中のトイレの回数が増えたり、尿意切迫感の原因になるともいわれています。前立腺は加齢とともに男性ホルモンによって大きくなりますが、大きさと症状が必ずしも相関するわけではありません。

検査・治療方法

検査・治療方法問診・尿検査・腹部超音波検査による前立腺体積測定・残尿測定などを行い症状の評価・治療の必要性を診断します。

治療は内服治療を中心に行い症状の改善を目指します。自覚症状と残尿量が治療の大きな指標になります。病態に応じて手術などの選択肢も検討されます。前立腺がんの合併の有無も調べます。 -

夜間頻尿・夜間多尿

概要

夜間に排尿のために1回以上起きなければならない状態を夜間頻尿といいます。加齢とともに頻度が高くなり、主な原因に多飲多尿・膀胱容量の減少・睡眠障害があげられます。また糖尿病・高血圧・心疾患・腎機能障害・睡眠時無呼吸症候群などが原因になることもあります。

血液をさらさらにして脳梗塞や心筋梗塞を予防するための多量の水分摂取は科学的根拠がなく、多尿の原因になります。 検査・治療方法

検査・治療方法問診・尿検査・腹部超音波検査による残尿量や前立腺肥大の確認・排尿日誌を用いて現在の排尿状態・一回排尿量・夜間排尿量(%)を調べます。

治療は日常生活に支障をきたさないことを目標に内服治療、原因疾患がある場合は当該疾病の治療、また飲水量・カフェインやアルコール摂取の調整など生活習慣の改善も提案してまいります。 -

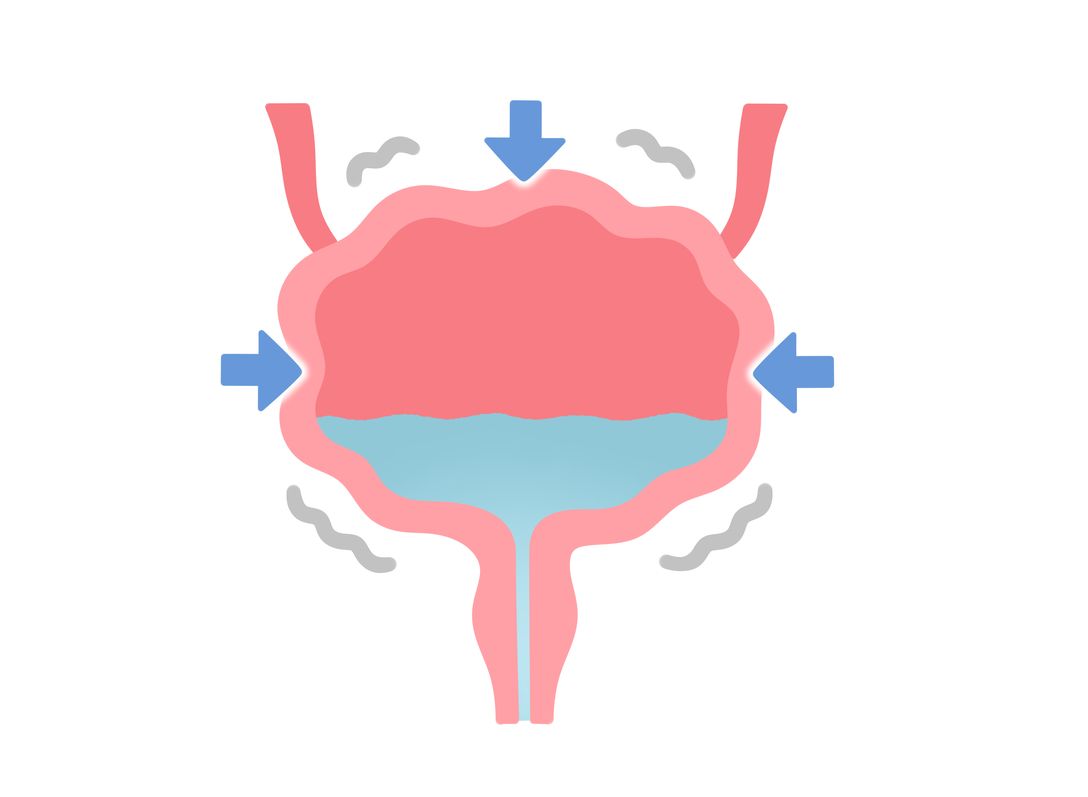

過活動膀胱

概要

突然起こる我慢できないような強い尿意・切迫感を感じる状態を過活動膀胱といいます。頻尿・夜間頻尿・強い尿意でトイレに間に合わない切迫性尿失禁がみられることもあります。

加齢とともに有病率は増え、膀胱機能の変化・前立腺肥大症・脳出血・脳梗塞の後遺症などさまざまな原因で起こりますが特定できないことが多いです。 検査・治療方法

検査・治療方法問診・尿検査・超音波検査・排尿日誌などを用いて診断します。

治療は内服治療や膀胱訓練や骨盤底筋訓練といった行動療法で症状の改善を目指します。 -

尿失禁

概要

自分の意志と関係なく尿が漏れてしまう状態です。

【腹圧性尿失禁】

咳やくしゃみ、走ったりジャンプしたりする動作など腹圧により尿が漏れる状態。

【切迫性尿失禁】

強い尿意をおさえ切れず間に合わなくて漏れる状態。過活動膀胱と併発することがあります。

【溢流性(いつりゅうせい)尿失禁】

出し切れず膀胱に貯まった尿があふれて漏れる状態。残尿が多い状態です。

【機能性尿失禁】

排尿機能は正常だが運動機能・認知機能の低下のためトイレまでの移動が間に合わないため失禁してしまう状態。検査・治療方法問診・尿検査・腹部超音波検査などを行います。腹部超音波検査により残尿量を測定し、男性では前立腺肥大症の有無、女性では膀胱への子宮の圧迫の有無などを検査します。

症状や原因によって治療方法が異なります。内服治療・骨盤底筋訓練・膀胱訓練などの行動療法に取り組み症状の改善を目指します。 -

尿閉

概要

尿が膀胱から全く出せない状態です。前立腺肥大症・子宮・直腸がんの術後・飲酒・市販の感冒薬・その他の疾患の治療薬が誘因になることもあります。強い苦痛を伴い緊急措置を要します。

検査・治療方法問診・腹部超音波検査を行い残尿量を測定し、すぐにカテーテルを用いて膀胱内の尿を排出する処置が必要です。

尿閉は大変苦しく膀胱や腎臓にダメージを与えるため、早急に診断・治療を受ける必要があります。その後原因を調べ継続した治療の必要性を診断します。 -

STD

(性行為感染症)

概要

①尿道炎

淋菌・クラミジア・マイコプラズマ・ウレアプラズマ・トリコモナス・その他多種類の細菌感染によって引き起こされる炎症です。男性では主に尿道炎が起こり、女性は症状が少なく検診やパートナーが性病を指摘され検査・治療に至ることが多いです。尿道炎の症状は排尿時の痛み・頻尿・尿道からの分泌物・かゆみ・灼熱感があります。性行為を通じて感染が拡がり早期の診断と治療が必要です。尿道だけではなく咽頭(いんとう)・直腸の検査が必要な場合もあります。

②梅毒

特徴的な皮膚症状の出現と消退をくり返しながらとてもゆっくりと進行していく疾患です。近年感染者が増加し問題となっています。検査・治療方法①尿道炎

問診および身体検査に加え尿検査や分泌物の培養・PCR検査などを行い原因菌を特定します。

治療は原因菌に応じた抗生物質の投与が基本です。最後に完治したか治癒判定も必要です。またパートナーの治療も重要で再感染を防ぐためにコンドームの使用が推奨されています。②梅毒

血液検査で診断します。

抗菌薬の内服もしくは注射で治療します。パートナーの検査・治療も大切です。 -

STD

(性行為感染症)

概要

③尖圭コンジローマ

ヒトパピローマウイルス(HPV)感染による疾患です。良性腫瘍で性器や肛門周辺にできやすく感染し拡散します。

④性器ヘルペス

ヘルペスウイルスに感染し抵抗力が落ちた時に性器・腰・癜部にピリピリとした痛み・かゆみを伴う紅斑・かぶれを生じる疾患です。口唇など顔にできるヘルペスとは区別されます。

⑤毛ジラミ

シラミの一種。陰毛・体毛に寄生して強いかゆみを伴う性感染症です。検査・治療方法③尖圭コンジローマ

治療は外用薬・凍結治療・レーザー治療などです。完治までに時間がかかります。HPVワクチンの有効性・対象者は限られています。④性器ヘルペス

診察・患部の検査・血液検査で診断します。

内服治療が主で外用治療は効果が弱いです。短期間に何度もくり返す場合、継続して内服治療を行う再発抑制療法を行います。⑤毛ジラミ

顕微鏡検査で診断します。

治療は外用薬もしくは剃毛です。 -

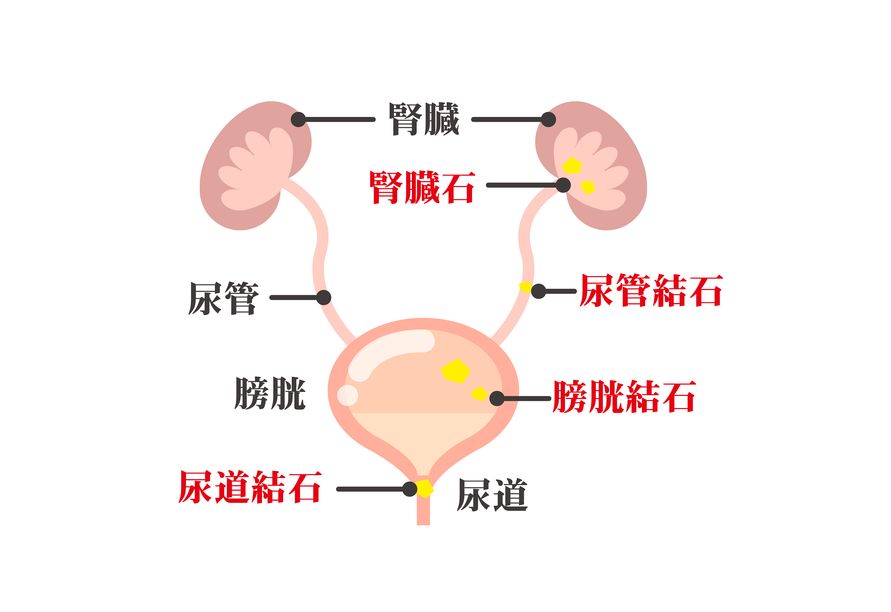

尿管結石

概要

腎臓内にあった結石が尿管に降下し尿の流れが妨げられます。完全に閉塞すると脇腹や背中・腰の突然強い痛みを発症します。吐き気を伴うこともあります。

検査・治療方法

検査・治療方法問診・身体所見・尿検査・超音波検査・レントゲン・CT検査を行います。急な腰背部痛・血尿・超音波検査で腎臓の腫れ(水腎症)がみられると診断がほぼ確定されます。レントゲン・CT検査で結石の位置・大きさ・数を調べます。

治療は10mm未満の結石の場合、自然排出をサポートする内服薬を用いた保存的治療を行います。おおよそ90%の結石は自然排石が期待できます。結石が大きい場合や疼痛が強く症状が長期にわたる場合は手術が必要になることがあります。 -

前立腺がん

概要

前立腺に発生する悪性腫瘍です。初期段階では症状が現れることが少なく、ほとんどが無症状です。早期発見が難しいため定期的なPSA(前立腺特異抗原)検査が推奨されます。高齢化・食生活の欧米化・診断技術の向上に伴い前立腺がん患者数は男性の癌における罹患数第1位(2018年)となり死亡者数も増加傾向にあります。

検査・治療方法

検査・治療方法問診・血液検査などを行います。前立腺がんはPSA(前立腺特異抗原)腫瘍マーカーで検査を行います。がんが強く疑われる場合は超音波検査・MRI検査・実際に前立腺の組織を採取しがん細胞があるか生検をします。

治療は内分泌治療・外科的治療・放射線治療・化学療法など病状や体力に合わせた治療が提案されます。悪性度が低い場合無治療で経過観察・監視療法を行う場合もあります。専門的な検査・治療を要するため総合病院・大学病院などをご紹介します。 -

その他の泌尿器がん

概要

がんは腎臓・副腎・腎盂・尿管・膀胱・尿道・陰茎・精巣など泌尿器系の各部位に発生する可能性があります。主な初期症状は血尿・頻尿・排尿時の痛みなどがあります。喫煙は膀胱がんの重要なリスク要因であり、遺伝的要因や環境因子も影響します。早期発見が予後改善に極めて重要です。

検査・治療方法問診・血液検査・超音波検査・CT検査・MRI検査などを行います。

早期発見された場合、負担の少ない治療や根治手術を含めた積極的な治療の選択があります。それぞれのがん、その進行状況により治療方法はさまざまです。専門的な治療が必要なことが多く総合病院・大学病院などをご紹介します。 -

性機能障害

概要

身体的・精神的な要因から性交渉による満足感を得られない状態を指します。代表的なものには勃起障害(ED)や射精障害があります。

①勃起障害(ED)

パートナーとの関係性や疲労といった心理的な問題・肥満・喫煙・運動不足・糖尿病・心不全・高血圧といった病気や内服薬が原因となることもあります。

②射精障害

膣外射精または膣内射精ができない状態。逆行性射精など。 検査・治療方法

検査・治療方法性機能障害にはさまざまな原因が考えられます。問診・場合によって血液検査・尿検査などを行います。

治療は原因に合わせて内服治療・生活習慣の改善を行います。糖尿病など原因疾患がある場合はその疾患の治療を優先します。心理的な問題が原因の場合は精神神経科と連携することもあります。勃起障害(ED)・射精障害とも専門性の高い病院がありご紹介することもできます。代表的な内服治療

バイアグラ、シアリス、レビトラ(併用できない薬があります)。ホルモン補充療法(テストステロン)や漢方薬・抗うつ薬の一部が有効な場合があります。 -

男性更年期障害

(LOH症候群)

概要

更年期障害は女性特有のイメージが強いですが、男性も加齢とともにホルモンバランスが変化し身体的・精神的症状が現れます。主な症状として不安・イライラ・不眠・記憶力や集中力の低下・性欲の減少・疲労感・ほてりなどがあげられます。うつ病と重なる症状も多いです。

検査・治療方法

検査・治療方法問診・血液検査を行いテストステロン値を測定します。

治療は睡眠・運動・食事・生活習慣の改善を基本とし、漢方薬などの内服治療、筋肉注射や外用薬を用いてテストステロンを補う「ホルモン補充療法」があります。また精神神経科と連携して治療を進めることもあります。 -

亀頭包皮炎・血精液症

概要

【亀頭包皮炎】

男性の陰茎を包む亀頭包皮の炎症で、男児・成人でも起きます。原因は性交渉・洗いすぎ・不衛生などです。ほとんどが細菌性でありカンジダなどの真菌性は少ないです。近年繰り返す亀頭包皮炎から糖尿病が見つかったり、糖排泄型の糖尿病治療薬が原因になることがあります。

【血精液症】

精液中に血液が混じる状態。原因としては感染症・外傷・前立腺・尿道の疾患などが考えられます。多くの場合は一時的で無害ですが検査・治療が必要です。検査・治療方法問診・診察を行います。

治療は内服治療や外用治療を行います。ヘルペスや梅毒といった他の性感染症が併発している場合もあるため注意が必要です。 -

夜尿症

(おねしょ)

概要

夜間の睡眠中に無意識の排尿が続く状態。原因は複合的で遺伝的要因・膀胱の発達遅延・抗利尿ホルモンの分泌不足・生活リズム・睡眠・ストレスや心理的要因・水分摂取量も影響する場合があります。多くの場合は成長とともに自然に改善しますが、小学校や習い事の宿泊行事での心理的負担が大きいため、生活習慣の見直しや医療的サポートで症状を軽減し安心した生活を目指します。

検査・治療方法問診により生活習慣や排尿状態把握のため排尿日誌を記録します。尿検査で感染や糖尿病など他の疾患の有無を検査し超音波検査で膀胱や腎臓の状態を確認します。

治療は就寝前の水分摂取を調整し生活リズムを整えます。状態により内服薬や膀胱訓練、小児科・精神神経科との連携も行います。適切なサポートにより多くの場合症状の改善が期待できます。「怒らない」「夜起こさない」「よりそう」家族の理解と協力が大切です。 -

小児泌尿器科疾患

概要

①停留精巣

生まれつき精巣の下降が不完全で陰嚢に納まっていない状態。鼠径管や腹腔内に残っている事が多く、精巣が陰嚢内より高い温度条件下にあるためそのままにしておくと精子・男性ホルモンの生産機能が低下し、精巣ガンの原因ともなります。

②真性包茎

包茎は陰茎の先端部分、亀頭が包皮と呼ばれる皮膚に覆われている状態のことで、真性包茎は包皮の先端が狭いため勃起時にも亀頭が露出しない状態です。小児で尿道口が見えず排尿時に陰茎先端が膨らむ状態である事もあります。

③陰嚢水腫

精巣の周囲に液体がたまって陰嚢がふくらむ状態ですが、小児と成人では病態が異なります。お腹の中は腸を包む腹膜と呼ばれる膜で覆われており元々陰嚢までつながっています。生後そのつなぎ目は自然に閉じますが完全に閉じずお腹の中の水分が陰嚢にたまってしまうのが小児の陰嚢水腫です。お腹の中と交通しているため日中に大きさが変わります。検査・治療方法①停留精巣

診察・触診により診断します。

治療の基本は手術で精巣を本来の陰嚢内に固定することです。必要に応じて総合病院・小児病院をご紹介します。手術時期は自然下降の時期や精巣機能の面から1歳前後から2歳頃までに行うことが勧められています。触れることができない精巣では術前に超音波検査・MRI検査などでその位置を検査します。②真性包茎

診察・触診により診断します。

治療は家での包皮を拡げる体操や外用薬の使用を行うことが一般的です。高度な場合は手術をすることもありますが必ず治療を要する病気ではありません。状態をよく診て相談して治療方針が決まります。③陰嚢水腫

診察・触診・超音波検査により診断します。

1歳未満の場合は自然に治癒することも多いため経過観察を行います。1歳を超えると手術をお勧めする事が多いです。診断がついた段階で総合病院・小児病院をご紹介します。