耳垢栓塞

概要

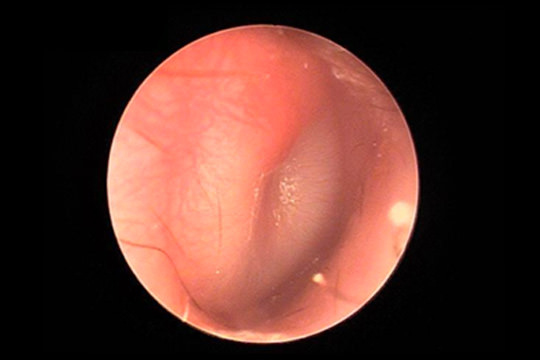

耳垢(じこう)とは、いわゆる耳あかのことです。耳垢栓塞(じこうせんそく)は、耳垢が大量に溜まって固まり、耳の穴(外耳道)を狭くしたり詰まらせる病気です。 主な症状には、耳の閉塞感、難聴、耳鳴り、自声強聴(自分の声が大きく響く感じ)があげられます。特に補聴器を装用している方は耳垢が溜まりやすいため注意が必要です。

検査・治療方法

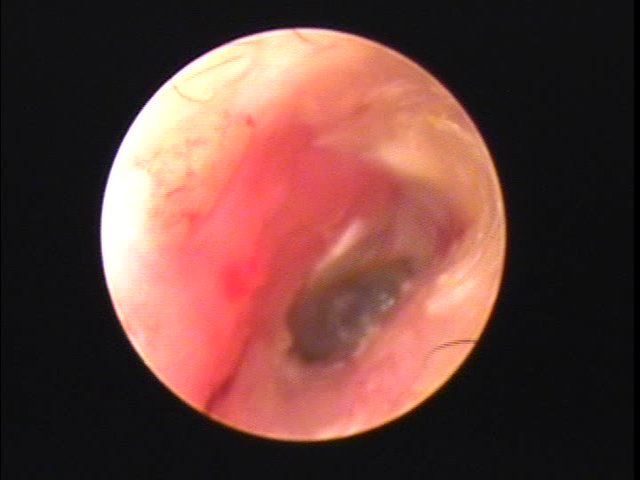

耳垢栓塞の治療では、耳鏡を用いて観察しながら耳垢を摘出します。また、耳垢が大きすぎたり、外耳道に強く付着している場合には、「耳垢水(じこうすい)という液体を使用して耳垢をふやかしてから摘出します。

急性中耳炎

概要

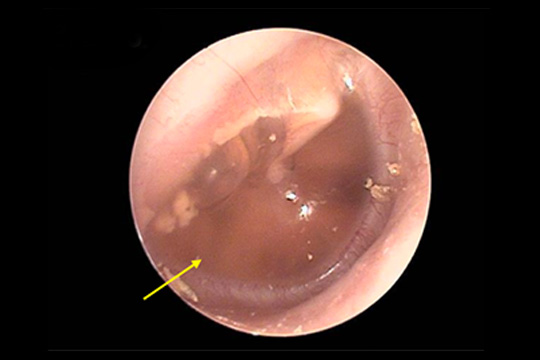

鼻の細菌やウイルスが鼻の奥から中耳につながる耳管(じかん)を通って鼓膜の奥の中耳に入り、炎症を引き起こす病気を急性中耳炎と言います。鼓膜が赤く腫れ上がるのが特徴です。急性中耳炎では、耳に激しい痛みがあるほか、難聴や耳の閉塞感(耳がつまる感じ)などの症状が現れます。乳児は痛みを訴えられないため、不機嫌になったりします。また中耳に膿がたまり症状が進むと、鼓膜が破れて耳から膿が出てくることがあります。

検査・治療方法

急性中耳炎は鼓膜が赤く腫れ上がるのが特徴であるため、耳鏡や耳内視鏡を用いて直接鼓膜の状態を見ることで確定診断します。急性中耳炎の初期治療では、抗生物質や炎症を抑えるお薬を投与するとともに、中耳と耳管を通してつながっている鼻やのどの炎症改善を図ります。また、鼻水がたくさん溜まっていると中耳炎が悪化したり長引いたりするため、まずは鼻水を溜めないことが大切です。鼻水を吸う処置を行うほか、お子さんには上手な鼻のかみ方もお伝えします。

滲出性中耳炎

概要

滲出性中耳炎(しんしゅつせいちゅうじえん)とは、急性中耳炎の後や鼻すすりなどによって、鼓膜の奥にある中耳に滲出液が貯留する疾患です。滲出性中耳炎では痛みはありませんが、滲出液の貯留により鼓膜が動きにくくなり、聴こえが悪くなったり、耳の閉塞感(耳がつまる感じ)などの症状が発生します。なお、滲出性中耳炎は中耳と鼻の奥にある上咽頭をつないで換気する耳管(じかん)が未発達のお子さんによく見られる病気ですが、子供は順応性が高いため、聴こえの悪さに気づかないことがあるため注意が必要です。

検査・治療方法

滲出性中耳炎が疑われる場合は、耳鏡や耳内視鏡を用いて鼓膜の状態を見るほか、聴力と鼓膜の動きを調べる検査を行います。治療では、溜まった滲出液を排出しやすくするために去痰薬を内服するほか、長期間、症状の改善が見られない場合や、ひどい難聴がある場合には、鼓膜の一部を切開したり、換気チューブを留置する手術(鼓膜チューブ留置術)を行います。

真珠腫性中耳炎

概要

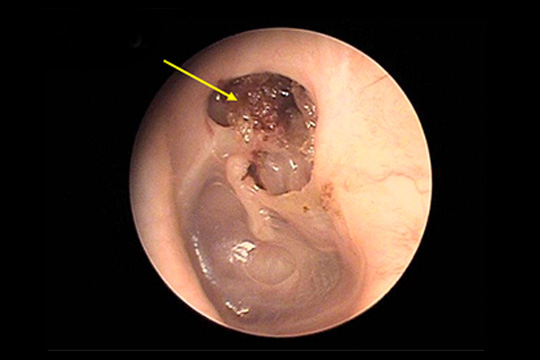

真珠腫性中耳炎(しんじゅしゅせいちゅうじえん)とは、生まれつき中耳に真珠腫が存在する先天性の場合と、主に中耳の換気不全が原因で起こる後天性の場合があります。中耳腔に入り込んだ上皮が真珠のような塊(真珠腫)を形成する病気です。真珠腫により耳小骨、内耳、頭蓋底などが破壊されると耳だれ、難聴、めまい、顔面神経麻痺、細菌性髄膜炎などのさまざまな症状を引き起こす可能性があります。

検査・治療方法

真珠腫性中耳炎は、他の中耳炎に比べて重篤な症状を起こしやすいため、治療は真珠腫を摘出することが原則です。手術で真珠腫を摘出し、状況に応じて鼓膜と真珠腫により破壊された耳小骨の連鎖を再建します。病気の進行具合により、複数回の手術を行うこともあります。

慢性中耳炎

概要

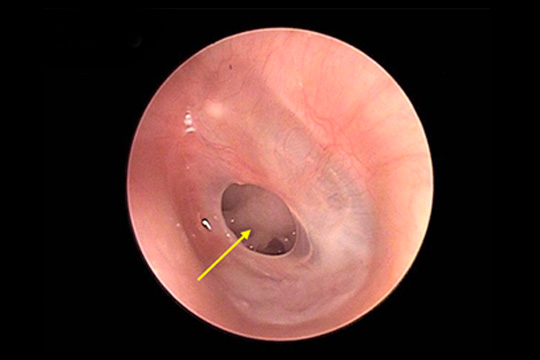

慢性中耳炎は、急性中耳炎や滲出性中耳炎、鼓膜外傷などが完治せず、鼓膜に穴が開いたままの状態になる病気です。鼓膜に穴が開いているため、外耳道から内側の中耳腔への細菌侵入が容易となり、感染を繰り返し起こしてしまいます。主な症状は、耳漏(耳だれ)と難聴です。急性中耳炎に見られるような激しい耳の痛みや発熱はほとんどありません。

検査・治療方法

慢性中耳炎が疑われる場合は、耳鏡や耳内視鏡を用いて鼓膜を直接見て確定診断します。耳漏の症状が軽い場合には、抗生物質の内服や耳の洗浄によって治療を行います。また、耳の中に薬液を滴下する点耳薬を用いて外から炎症を抑える場合もあります。抗生物質や点耳薬を使用しても耳だれの症状が改善しない場合には、手術的治療(鼓膜形成術)を検討します。

癒着性中耳炎

概要

中耳腔内の空間を換気している耳管が機能しなくなり、空気が入らないことで鼓膜が中耳の内壁に貼りついて癒着してしまう状態を癒着性中耳炎と言います。中耳の炎症が慢性化することが主な原因で、耳の中の鼓膜や耳小骨が癒着することによって聴力低下や痛み、耳だれが生じることがあります。

検査・治療方法

鼻の奥にある耳管の入り口から、カテーテルを用いて耳に空気を送る耳管通気という治療を週1回程度行います。軽度な状態であれば耳管通気や鼓膜切開で癒着が改善しますが、改善が見られない場合には、鼓膜チューブ留置術が必要です。

鼓膜チューブを留置することで癒着の進行を予防することが可能ですが、改善が見られない場合や難聴が進行したときには鼓室形成術という手術も検討されます。

鼓膜穿孔

概要

鼓膜は音波を受けて振動する膜で、外耳道と中耳を仕切る役割を持っていますが、その鼓膜に何らかの原因で穴が開くことを鼓膜穿孔(こまくせんこう)と言います。細菌感染を起こした場合、耳漏(耳だれ)が生じたり、難聴の症状が現れます。自然にふさがることがほとんどですが、穿孔が大きい場合や治癒が進まない場合には手術も検討されます。

検査・治療方法

耳鏡や耳内視鏡を用いて鼓膜の状態を見るほか、聴力と鼓膜の動きを調べる検査を行います。症状がある場合は抗菌薬の使用や耳の洗浄を行いながら自然にふさがるのを促します。難聴がひどい場合には外科的治療(手術)も検討されます。

外耳道炎

概要

耳の穴から鼓膜の手前までを外耳道といい、耳かきなどで外耳道が傷つき、ここに細菌が入って炎症が起きる病気を外耳道炎と言います。耳が痛くなるのが特徴で、耳たぶをひっぱったり、耳の入り口を押したりすると痛みが強くなります。外耳道がひどく腫れると聞こえが悪くなることもあります。

検査・治療方法

外耳道炎の検査では、耳鏡や耳内視鏡を用いて外耳道の状態を見ます。治療は耳の洗浄や点耳薬などの局所処置のほか、抗菌薬や鎮痛薬の内服などを行います。

外耳道真菌症

概要

外耳道に炎症が起き、そこに真菌(カビ)が繁殖する病気です。主な症状としては、耳の掻痒感、耳痛、耳漏、耳閉塞感、難聴などがあげられます。

検査・治療方法

耳の洗浄や吸引などの処置を行い、カビをきれいに取り除いたうえで軟膏薬(抗真菌薬)を塗ります。このような処置を繰り返し行うため、週に 2、3 回通院いただく可能性もあります。細菌感染が合併している場合は、抗菌薬が含まれた点耳薬を併用し、状態によっては抗真菌薬の内服を行うこともあります。

外耳道湿疹

概要

外耳道湿疹は、耳かきのしすぎなどで外耳道の皮膚が刺激を受け湿疹が生じてしまう病気です。痒みや黄色の分泌液が出るのが主な症状となり、湿疹は水分を多く含んでジクジクしたもののほか、ただれやかさぶたなどさまざまな性状で現れます。

検査・治療方法

外耳道湿疹の検査では、耳鏡や耳内視鏡を用いて外耳道の状態を見ます。治療は患部へのステロイド軟膏の塗布のほか、細菌や真菌(カビ)の感染を防止するため抗生剤・抗真菌剤の塗布を行います。外耳道の皮膚の乾燥が強い方には湿疹の予防に保湿剤の塗布を行います。

耳介血腫

概要

耳介(じかい)とは、耳の外側にある軟骨と皮膚で構成された部分で、音を集めて外耳道へ伝える役割を持ちます。この耳介(じかい)に血液がたまって腫れた状態を耳介血腫(じかいけっしゅ)といいます。柔道、レスリング、ラグビー、相撲などのスポーツが原因でなることが多く、耳介を繰り返し打撲したり、耳介に圧迫がかかったりすると、耳介血腫を起こしやすくなります。

検査・治療方法

穿刺吸引(注射器で内容液を抜くこと)で一旦は良くなりますが、再発しやすいため根本的な治療と患部の安静が必要となります。再発を防ぐためには皮膚の下に血液が貯まらないようにする圧迫固定が重要です。

耳鳴り

概要

耳鳴りの音は人によってさまざまです。音の性質も「キーン」「ジー」「シーン」といった高い音から、「ゴー」「ボー」といった低い音まであり、それらが混じった場合もあります。音の大きさも非常に大きな音から比較的小さな音までさまざまです。耳鳴りが起こる原因はさまざまで、疾患(突発性難聴・メニエール病・聴神経腫瘍・中耳炎など)だけでなく、加齢によるもの、騒音にさらされる、筋肉のけいれん、さらにはストレス・睡眠不足・疲労なども引き金になります。

検査・治療方法

急性中耳炎や慢性中耳炎、中耳真珠腫が原因の場合はその治療を行います。また、突発性難聴であればステロイド薬、メニエール病であればイソバイドなどを使用し原因疾患を治療します。原因が明らかでない耳鳴りや、加齢による難聴に伴う耳鳴りの場合は、漢方薬や抗不安薬、ビタミンB12、血流改善剤などを使用する場合もあります。

突発性難聴

概要

突発性難聴は、鼓膜や耳小骨に問題がないにもかかわらず、何らかの原因で内耳に障害が生じ、突然聴こえが悪くなる病気を言います。難聴の症状は、片耳が全く聴こえず、めまいがひどくて起きていられないような重いものから、少し耳鳴りがしたり、耳の閉塞感(耳のつまり)を感じるなど程度の軽いものまでさまざまです。

検査・治療方法

突発性難聴が疑われる場合には、問診と聴力検査のほか、耳鏡や耳内視鏡で鼓膜の状態を見て鼓膜穿孔(こまくせんこう)などの他の原因がないかを確認します。発症から数日以内かつ症状が軽度の場合は、ストレスを避け安静にしながらビタミン剤や循環改善剤を投与して様子を見ます。難聴の程度がある程度強い方には持病や血液検査で状態を確認しながらステロイド薬を内服します。発症から時間が経過してしまった場合や状態によっては入院加療が望ましいケースもあり、その際は基幹病院へのご紹介も検討します。

加齢性難聴

概要

加齢性難聴とは、加齢に伴って生じる聴力の低下で、加齢につれて空気振動を脳が理解可能な電気信号へと変換する内耳の有毛細胞が減少することが原因です。症状では、音のみでなく、会話で使われる「言葉」の聴こえも低下することが特徴です。また、周囲の雑音などで集中力が低下することにより大勢で同時に話しているときに会話を聴き逃してしまったり、ゆっくり話してもらわないと理解しづらくなったりすることがあります。

検査・治療方法

耳の中を観察し外耳道や鼓膜の状態を確認します。加齢性難聴が疑われる場合は聴力検査(純音聴力検査・語音明瞭度検査)を行います。純音聴力検査では、125Hz~8000Hzの各音程領域を流してどの大きさの音が聞こえるかを調べます。また語音明瞭度検査では、「シ・チ・キ」などの単音を聴いてもらい、正確に判別できるか調べます。治療では、補聴器の装着を検討するほか、補聴器の装着後も定期的な耳の状態の観察と清掃を行っていきます。

メニエール病

概要概要

メニエール病とは、難聴、耳鳴、耳のつまり感などの聴覚症状を伴うめまいを繰り返す病気です。聴こえはめまいの前後に悪くなり、めまいがよくなるとともに改善しますが、発作を繰り返すにつれて悪化していくケースもあります。内耳のリンパ液が過剰な状態(内リンパ水腫)により症状が引き起こされますが、その誘因としてさまざまなストレスが関与していると考えられています。

検査・治療方法

内リンパ水腫を改善するために浸透圧利尿薬を内服するとともに、発作の予防も兼ねて睡眠や食事などの生活習慣の改善を行います。また発作時の難聴の程度が強い方にはステロイド薬の治療を検討します。

良性発作性頭位眩暈症

概要

めまいを起こす病気には、脳卒中や脳腫瘍などの脳(中枢)疾患のほか、良性発作性頭位めまい症とメニエール病があります。良性発作性頭位めまい症とは、特定の頭の位置や頭を動かすこと(例えば、寝返り、起床時、臥床時など)により誘発される回転性めまいです。めまいは数秒から数十秒でおさまり、難聴や耳鳴は伴いません。原因としては、内耳にある耳石器(じせきき)の耳石の一部がはがれて半規管(はんきかん)の中を浮遊し、頭の動きで移動するためにめまいが起こります。

検査・治療方法

問診や平衡機能を確認する身体検査のほか、聴力検査と眼の動きを観察する眼振(がんしん)検査を行います。自然治癒することが多いですが、症状が強い方には点滴や頭を動かし耳石を元の位置に戻す浮遊耳石置換法(エプリー法)を行います。症状が長引く方には抗めまい薬の内服やめまいに対するリハビリ運動を行います。

アレルギー性鼻炎・花粉症

概要

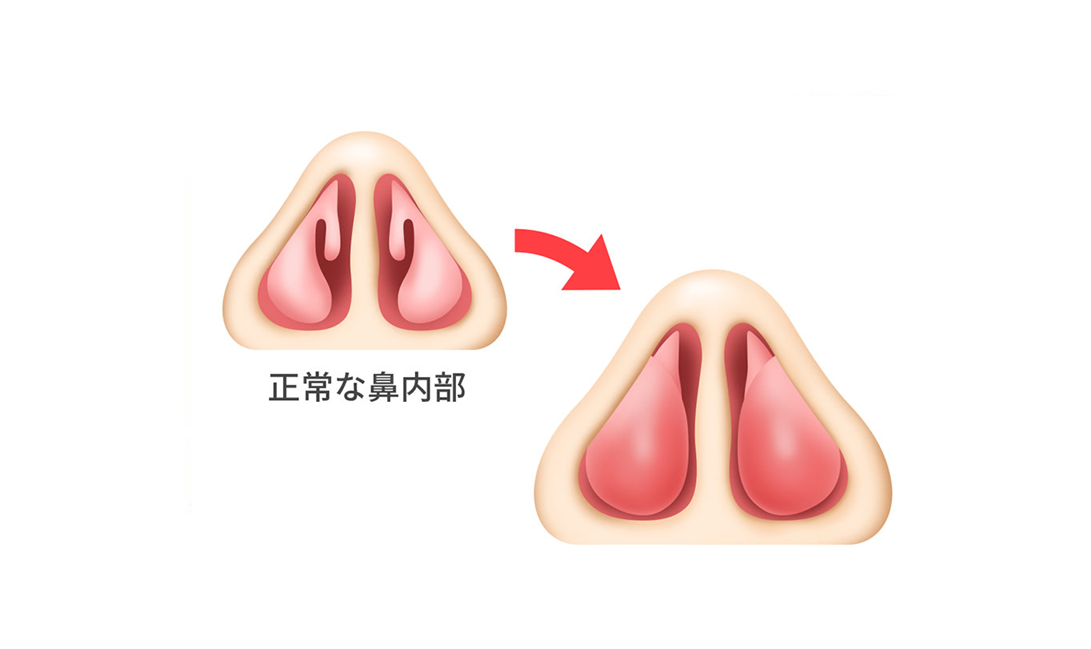

アレルギー性鼻炎は、花粉やダニなどのアレルゲン(アレルギーの原因となる物質)に対して過剰な反応を起こし、くしゃみや鼻水、鼻づまりなどが生じる病気です。ダニなどによる通年性アレルギー性鼻炎と、花粉などによる季節性アレルギー性鼻炎に分けられます。

検査・治療方法

アレルギー性鼻炎・花粉症では、血液検査で抗原ごとの抗体量を測定し、原因物質を特定します。

治療はアレルゲンを排除することが原則ですが、実際には困難なことも多く、症状をコントロールするために抗アレルギー薬、ステロイド鼻噴霧薬などの薬物療法を行います。鼻の粘膜をレーザーで焼灼するレーザー手術などの手術的治療や、口腔粘膜から抗原を吸収させる「舌下免疫療法(ぜっかめんえきりょうほう)」という、より体に負担の少ない治療法があり、患者様の症状やライフスタイルに合わせて治療方針を決定します。

副鼻腔炎

(急性・慢性・好酸球)

概要

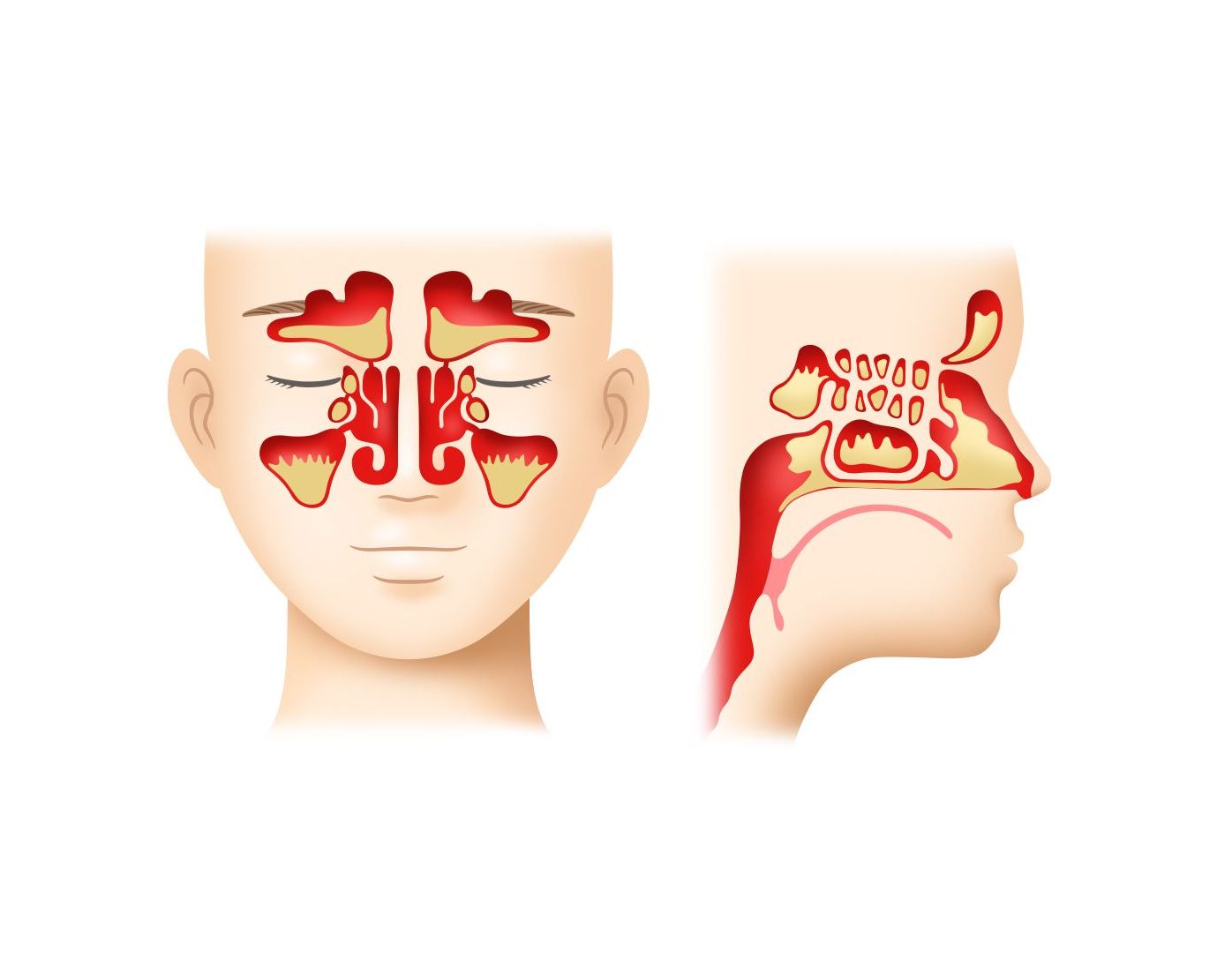

鼻(鼻腔)の周りには「副鼻腔(ふくびくう)」と呼ばれる4つの空間(上顎洞・篩骨洞・前頭洞・蝶形骨洞)があります。この副鼻腔に細菌が入り込み、炎症を起こす病気を副鼻腔炎と言います。風邪などが原因で発症する急性副鼻腔炎では、鼻づまりやドロッとしたにおいのある鼻汁、頬・鼻周囲・額の痛み、顔やまぶたの腫れ、発熱などが主な症状です。

検査・治療方法

副鼻腔炎が疑われる場合は、鼻内視鏡で鼻腔内を観察するほか、レントゲン・CT検査を行います。

薬物療法では、抗菌薬や去痰薬を用いるほか、鼻腔や副鼻腔に薬剤を直接投与するために吸入療法を行い、鼻腔粘膜を薬剤で収縮させて鼻腔内を清掃します。鼻腔と副鼻腔の間の交通路が閉塞している場合や薬物療法で改善しない場合は、内視鏡を使用して、ポリープや副鼻腔の腫れた粘膜と隔壁を除去し、副鼻腔と鼻腔を一つの空間として換気を良くして粘膜の状態を改善する手術を行います。

鼻出血

概要

鼻腔内の粘膜が傷つくことで出血が起こることを鼻出血と言います。鼻出血の多くは、鼻の入り口から1~2cmの血管が集中している箇所からの出血で、アレルギー性鼻炎や花粉症などで鼻の粘膜が荒れ、かゆくなった際に鼻をいじることで粘膜を傷つけてしまうことが原因です。また、高血圧や動脈硬化、肝臓病、血液疾患がある場合や、ワーファリン・アスピリンなど血液をサラサラにする薬を飲んでいる場合には出血しやすく、止血しづらいことがあります。

検査・治療方法

ほとんどの鼻出血は圧迫止血法で止めることができます。鼻出血がある場合は、落ち着いて座り、少し前かがみになって両側の小鼻を強くつまみ、15~20分離さずに押さえ続けてください。この方法で止血できない場合や繰り返す場合は医療機関を受診してください。当院では鼻内視鏡を使って出血部位を確認します。軽度の出血の場合は止血剤の内服や軟膏を鼻の中に塗布します。出血が止まらない場合や繰り返す場合には、レーザーや電気メスを用いて出血部位を焼灼(しょうしゃく)して止血を行います。

鼻前庭湿疹

概要

鼻前庭湿疹(びぜんていしっしん)とは、鼻前庭(鼻の鼻毛が生えている部分)にできる湿疹で、鼻の入口が荒れてかさぶたができることにより、かゆみや刺激といった症状が現れます。慢性副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎の患者さんに併発することが多く、これらの病気では絶えず分泌物や鼻汁が出るため、鼻をかみすぎたり、頻繁に鼻をいじったりすることが原因となります。

検査・治療方法

鼻前庭湿疹かどうかは、視診によって診断します。発症している部位が小さい場合は、できるだけ患部に触れないようにします。部位が大きい場合や、かゆみや刺激が強い場合にはステロイドを含んだ軟膏を塗布します。

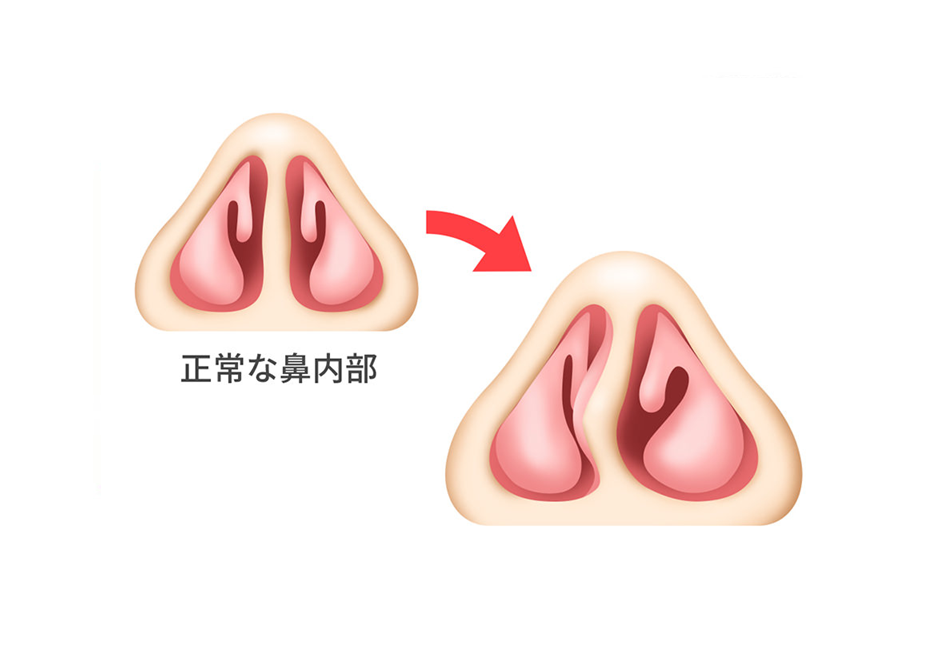

鼻中隔弯曲症

概要

鼻中隔弯曲とは、鼻空間を左右に分ける鼻中隔が弯曲して歪んでいる状態を指します。多少の弯曲は多くの健常人でも見られますが、鼻づまりなどの症状が生じている状態を鼻中隔弯曲症と呼びます。症状は、鼻づまりや息苦しさ、いびきのほか、鼻血が出やすく、頭痛が生じることもあります。副鼻腔炎の原因となる場合もあります。

検査・治療方法

症状の強い鼻中隔弯曲症や肥厚性鼻炎は手術的治療の適応となります。鼻中隔弯曲症に対しては鼻中隔粘膜下にある弯曲した骨や軟骨を切除することにより、鼻中隔のゆがみを矯正します。

鼻茸

(鼻腔ポリープ)

概要

鼻茸(鼻腔ポリープ)とは、鼻の粘膜に炎症性のポリープができる病気です。鼻茸ができると、くしゃみや鼻づまり、鼻水がのどに回る(後鼻漏)、嗅覚の減退・消失、顔面の痛み、鼻からの過剰な分泌物が出るなどの症状が現れることがありますが、鼻茸に気づかない人も多くいます。また、鼻茸は、鼻・副鼻腔の感染症に伴って生じることがあり、感染が治まると消失する場合と、徐々に形成され消えない場合があります。

検査・治療方法

鼻茸(鼻腔ポリープ)の検査は、鼻内視鏡で鼻腔内を観察するほか、レントゲン・CT検査を行います。鼻茸の治療はステロイドの点鼻薬やステロイド薬を使用しますが、鼻茸によって気道がふさがれていたり、副鼻腔に感染が頻発したりする場合は手術による切除を検討します。

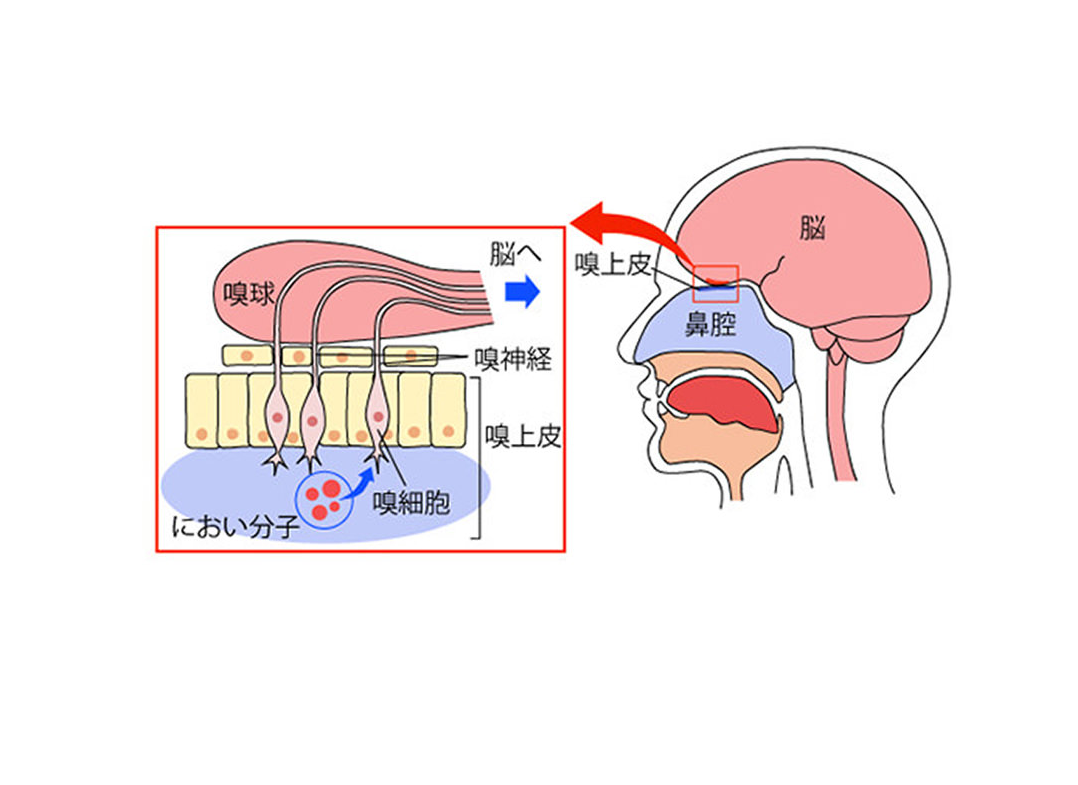

嗅覚障害

概要

においが分かりづらくなったり、過剰に感じたり、本来のにおいと違う悪臭を感じるなどの嗅覚に異常をきたす状態を嗅覚障害と言います。におい成分は鼻から吸い込まれた後、嗅粘膜の嗅細胞や嗅神経に到達し、電気信号に変わり大脳前頭葉へと伝達され、「におい」として認識されます。嗅覚障害はこの「においの伝達経路」のどこかに障害が生じる病気です。

気導性嗅覚障害の主な原因:慢性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎、鼻中隔弯曲症など

嗅神経性嗅覚障害の主な原因:感冒やインフルエンザ、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)など

検査・治療方法

感冒(かぜ)や外傷の有無、既往歴、内服薬などを問診で確認します。また、鼻内視鏡で鼻腔内を観察し、ポリープなど物理的障害物の有無を確認します。副鼻腔炎、脳腫瘍、脳梗塞などを鑑別するためCT検査やMRI検査を行うこともあります。

慢性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎、鼻中隔弯曲症などの気導性嗅覚障害では各疾患の治療(薬物療法・手術療法)を行います。一方、感冒後などの嗅神経が障害されている場合には、ステロイドの点鼻や内服、ビタミン製剤、漢方薬などを使用します。

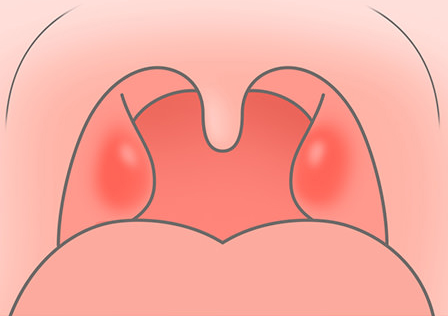

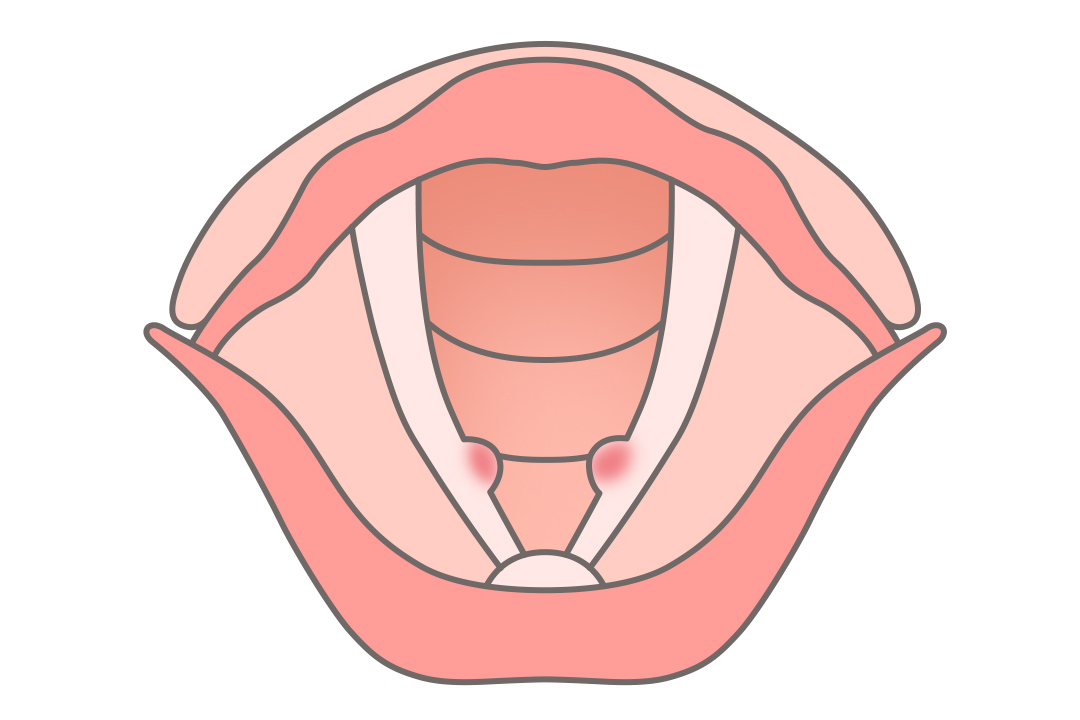

扁桃炎

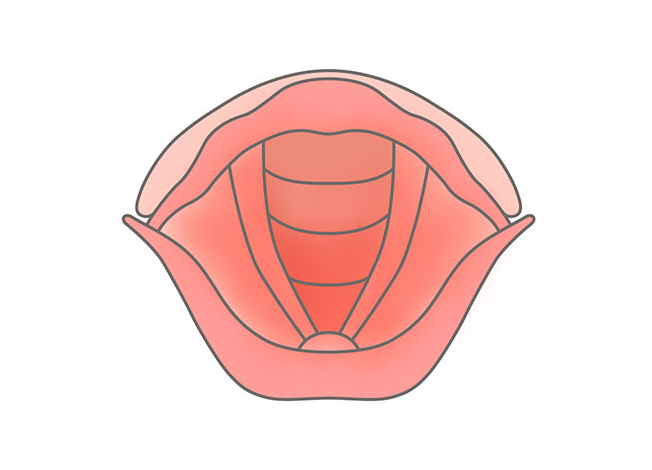

概要

扁桃炎(へんとうえん)は、のどの奥の左右両側にある扁桃が、細菌やウイルスに感染して炎症を起こす病気です。炎症を起こした扁桃は赤く腫れ、白い膿を伴うこともあり、のどの強い痛みや発熱を伴います。重症化すると扁桃の周りに膿がたまって(扁桃周囲膿瘍)激痛になり、口が開きづらくなり、食事をとることが難しくなる場合もあります。

検査・治療方法

扁桃の状態を確認し、診断を行います。原因を特定するため、検体を採取して検査を行うこともあります。治療は抗菌剤や解熱鎮痛剤の服用などの薬物療法が中心となりますが、扁桃炎で高熱を何度も繰り返す場合は、扁桃を摘出する手術も検討します。

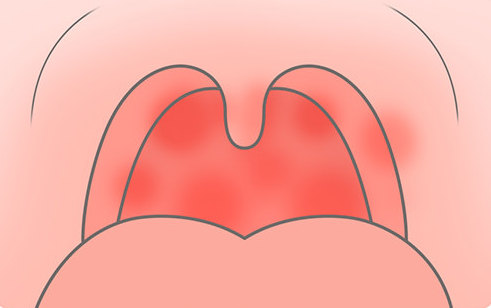

扁桃周囲膿瘍

概要

喉奥の左右にある扁桃(へんとう)という部分が、細菌などの感染により炎症を起こしたものが扁桃炎です。扁桃炎になると扁桃は赤く腫れ、しばしば白い膿を伴います。この膿がたまる状態を扁桃周囲膿瘍(へんとうしゅういのうよう)と言います。喉の強い痛みがあり、高熱を出すこともあります。喉に膿がたまり、さらに重症化すると気道が塞がってしまうこともあります。痛みにより飲み込めないことも多くあり、時に耳まで痛みが響きます。

検査・治療方法

膿を排出するため、抗菌薬を投与し、膿瘍を切開する処置を行います。膿が排出されると、のどの強い痛みや口の開きにくさが改善します。炎症がのどの下方向に広がると気道の閉塞を起こす可能性があり、ステロイドの投与を行うこともあります。

咽頭炎

概要

咽頭(いんとう)とは、鼻や口から喉へつながる部分で、呼吸や飲食物の通り道となる器官です。咽頭炎(いんとうえん)は、細菌やウイルスが咽頭に感染することで炎症を起こす病気です。咽頭炎は、のどが赤く腫れ、のどの違和感や痛み、ものを飲み込んだときの痛みなどの症状が現れるほか、倦怠感や発熱がみられることもあります。

検査・治療方法

咽頭の状態を確認し診断を行います。原因を特定するため検体を採取して検査を行うこともあります。治療は、抗菌剤や解熱鎮痛剤の服用を中心とした薬物療法が基本ですが、ウイルスが原因の場合は対症療法となります。症状がひどい場合は点滴や入院での治療をおすすめすることもあります。

喉頭炎

概要

喉頭(こうとう)とは、気道の一部で、声帯を含み、発声や呼吸に関わる器官です。喉頭炎(こうとうえん)は、ウイルス感染、喫煙・飲酒、声の出し過ぎなどにより喉頭に炎症を起こす病気です。主な症状は声のかすれや、声が低音になることのほか、喉の痛みや咳などを引き起こすこともあります。

検査・治療方法

喉頭炎では、喉頭鏡や内視鏡を用いて喉頭の状態を確認します。治療では、炎症や咳を抑えるために消炎鎮痛剤や鎮咳・去痰剤のほか、細菌感染が原因の場合には抗菌剤を服用します。のどを使わずに安静にし、吸入治療を行います。

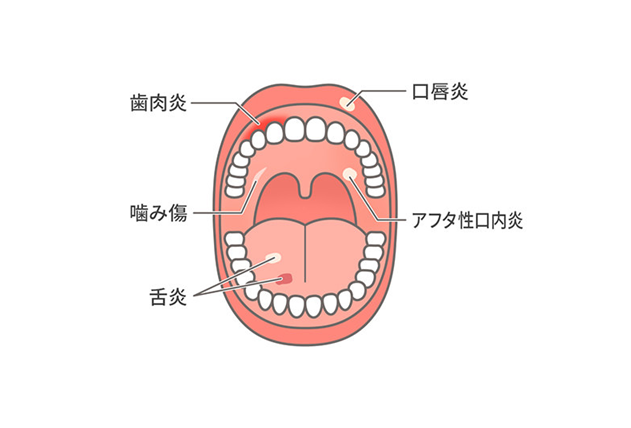

口内炎

概要

口内炎とは、口の中の粘膜に生じる炎症の総称で、口腔内や口唇、舌に数ミリ程度の水疱や潰瘍(かいよう)、びらん状の炎症が発生する病気です。口内炎の原因はさまざまで、ビタミン不足やストレス、口腔内の衛生環境の不良、細菌・ウイルス・真菌(カビ)の感染のほか、自己免疫疾患などによっても発生します。特に、ヘルペスウイルスが原因となるヘルペス性口内炎は、水疱が多数でき、強い痛みや発熱を伴うことがあります。

検査・治療方法

口内炎では、問診と患部の視診を行うほか、ウイルス・細菌・真菌感染が疑われる場合には、培養検査を行います。自己免疫疾患が疑われる場合は、血液検査を行い、必要に応じて内科を紹介します。口内炎の治療は薬物療法が中心で、口内炎の原因に応じて抗菌剤や抗真菌剤を服用するほか、患部へのステロイド軟膏の塗布を行います。他には口腔内の乾燥予防や衛生環境のケアが重要です。

咽喉頭異常感

概要

のどがイガイガする、何かつかえている感じがする、物が飲み込みにくいなど、のどに違和感を覚えることを咽喉頭異常感(いんこうとういじょうかん)といいます。咽喉頭異常感(いんこうとういじょうかん)は、咽喉頭炎(いんこうとうえん)などののどの炎症やのどよりも下の食道の炎症によることが多く、胃酸の逆流による逆流性食道炎によって起こる異常感も多くあります。他にはアレルギー反応、甲状腺や脳・脳神経の病気、ストレスなどによっても引き起こされます。

検査・治療方法

喉頭鏡(こうとうきょう)や喉頭内視鏡(こうとうないしきょう)を用いて患部を確認するほか、問診や触診、血液検査、画像検査などにより、炎症や他の病気がないかを検査します。原因が特定された場合には、それらの疾患に合わせた治療を行います。一方、原因疾患が特定されず、ストレスが原因と考えられる場合は、安定剤や漢方を用いた薬物療法を行うこともあります。食道病変が疑わしい場合は胃カメラのある医療機関へ紹介します。

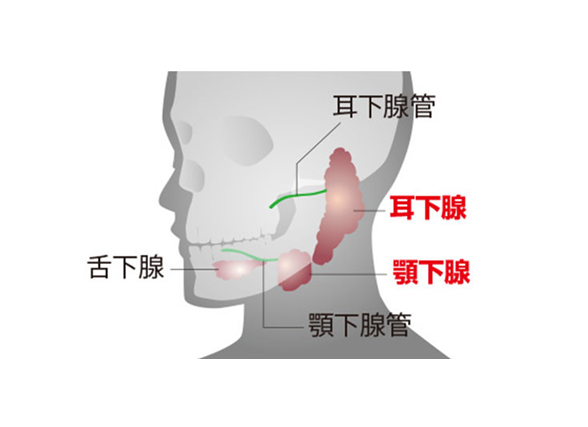

唾液腺炎

概要

唾液腺(だえきせん)は、唾液を分泌する腺で、口腔内の健康を保つために重要な役割を果たしています。口の中に唾液を供給することで、食物の消化を助け、口腔内を潤滑に保つとともに細菌の抑制や口腔のpHバランスの維持に寄与しています。唾液腺炎(だえきせんえん)とは、その唾液腺(だえきせん)に炎症を起こした状態の総称です。原因としては、口腔内の雑菌が引き起こす細菌性、おたふく風邪の原因となるムンプスウイルスを代表としたウイルス性、唾液腺の中や唾液が通る管(唾液管)に石がつまることによる唾石症、シェーグレン症候群やIgG4関連疾患を代表とした自己免疫疾患などがあります。

検査・治療方法

血液検査やCT検査を用いて、炎症の状態や原因を調べます。細菌性炎であれば抗菌剤や解熱鎮痛剤の服用で改善していきますが、おたふく風邪をはじめとしたウイルス性の場合、特効薬は存在せず、解熱鎮痛剤による対症療法になります。唾石症の場合、根本的な治療としては、石を摘出したり、場所によっては唾液腺ごと摘出する手術が必要となります。自己免疫疾患が疑わしい場合でも、確定診断には手術が必要となることがあり、その場合は専門施設へ紹介します。

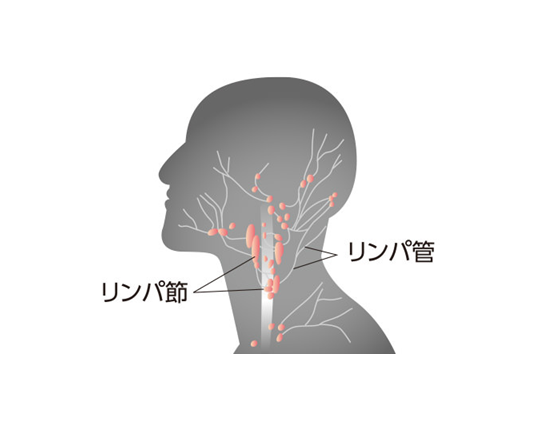

頸部リンパ節炎

概要

首のリンパ節に炎症が生じ、のどの腫れや痛みを伴う状態を言います。倦怠感や発熱がみられることもあります。原因は主に、風邪やインフルエンザ、のどの感染症、歯周病などの細菌やウイルス感染ですが、がんのリンパ節転移やリンパ節そのものが悪性化する悪性リンパ腫という病気の可能性もあり注意が必要です。

検査・治療方法

触診でリンパ節の腫れの状態を確認します。内視鏡で咽頭(いんとう)や喉頭(こうとう)にリンパ節の腫れの原因がないかどうか確認することもあります。必要があれば血液検査やCT検査などの画像検査を行います。治療方法は抗菌剤や解熱鎮痛剤の服用などの薬物療法が中心となります。腫脹(しゅちょう)や症状が強い場合は、抗菌剤やステロイドの点滴治療を行うこともあります。炎症がさらに重度で周囲に膿が溜まってしまっている場合は、切開を伴う外科的な治療が必要となることもあります。

発声障害

概要

発声障害は、主に機能性発声障害と器質性発声障害の2つに分類されます。機能性発声障害は、声帯に異常がないにもかかわらず発声方法や声帯の使い方に問題が生じる障害で、過度な発声や不適切な発声習慣、心理的なストレスなどが原因となることがあります。器質性発声障害は、声帯や喉に実際の病変や異常がある場合に起こり、声帯ポリープ・結節・喉頭炎(こうとうえん)・声帯麻痺などが原因となり、発声に問題を引き起こします。

検査・治療方法

内視鏡を用いて声帯や喉の状態を確認します。機能性発声障害の場合は声帯に異常が見られないため、発声の質や音声分析を通じて、発声方法や筋肉の使い方を評価します。治療方法については、機能性発声障害では音声リハビリを中心に、発声方法の改善やストレス管理、発声習慣の見直しを行います。器質性発声障害では、声帯ポリープや結節などがある場合には処置や薬物療法のほか手術も検討されます。

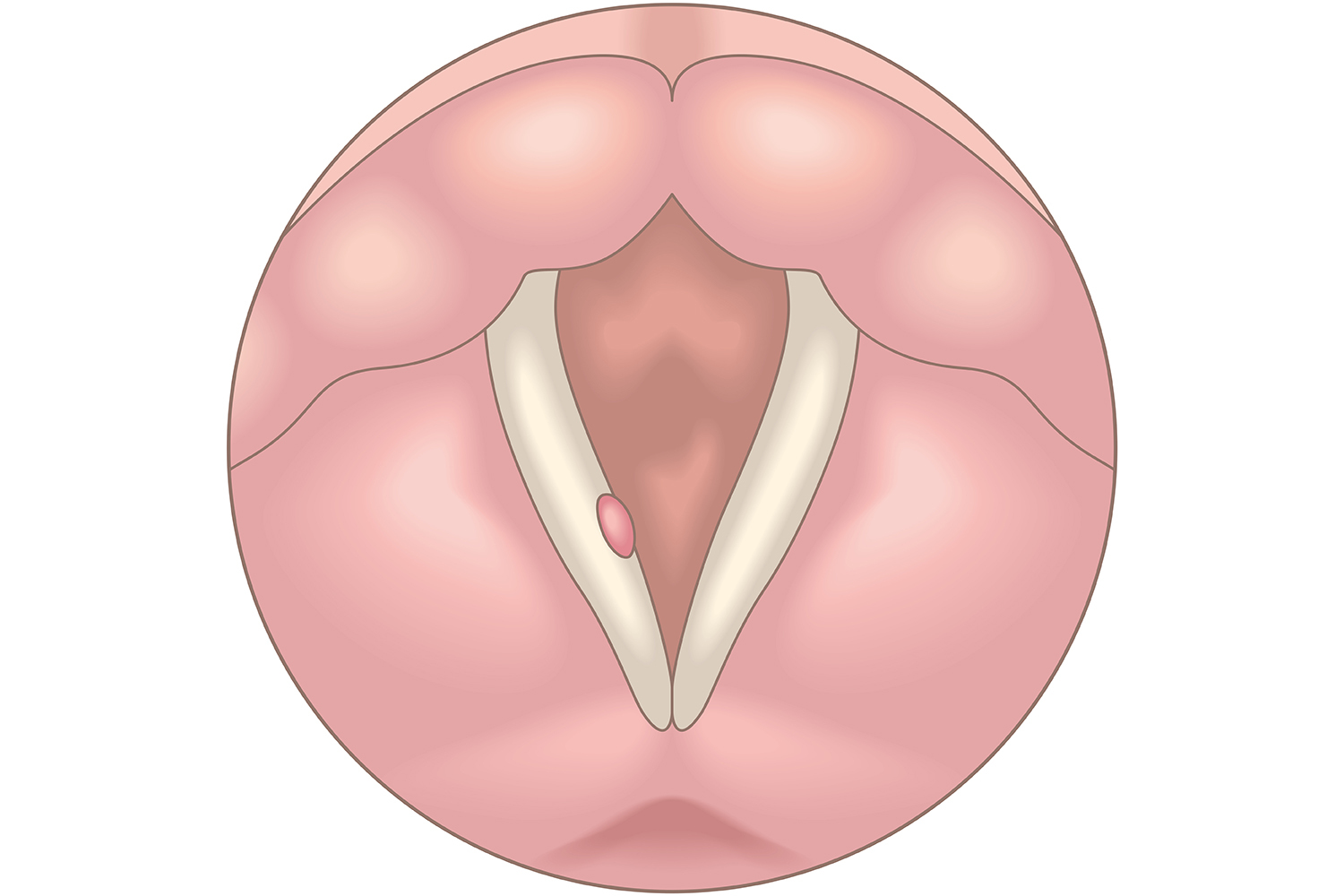

声帯ポリープ

概要

声帯に生じる炎症性の腫瘤(しゅりゅう)のことです。声の出し過ぎが原因といわれており、声帯を酷使することで、声帯の粘膜に出血をきたし、ポリープ形成に至ると考えられています。症状としては声が擦れるほか、のどや発声時に違和感があったり、声がやや低音になったりすることもあります。

検査・治療方法

喉頭鏡(こうとうきょう)や喉頭内視鏡(こうとうないしきょう)を用いて声帯の状態を確認します。声帯ポリープの治療では、まず声帯の安静や消炎剤の投与、ステロイドホルモンの吸入治療を行います。これらの保存的治療でポリープが消失しない場合には手術による摘出を検討します。

声帯結節

概要

声帯結節(せいたいけっせつ)は、声の出し過ぎなど声帯の酷使により声帯に左右対称に発生する炎症性のこぶです。声帯結節は日常的に声を酷使している歌手や教師・保育士、アナウンサーなどの職業の方に多くみられます。声帯結節(せいたいけっせつ)ができると声がかすれたり、のどに違和感があるほか、声帯結節により両側の声帯が上手く重なり合わないことから発声時に空気が漏れている感覚があったり、声が続かないなどの症状が現れます。

検査・治療方法

喉頭鏡(こうとうきょう)や喉頭内視鏡(こうとうないしきょう)を用いて、声帯の状態を確認します。声帯結節(せいたいけっせつ)の治療の基本は、発声を控えて声帯を安静にすることです。また、消炎剤の投与やステロイドホルモンの吸入治療を行います。これらの保存的治療で改善しない場合には、手術による結節の切除を検討します。

味覚障害

概要

食べ物の味が分からなくなったり、鈍くなったり、いつもと違うように味を感じてしまう病気を味覚障害といいます。味覚障害の原因は原因不明のものから亜鉛不足・ビタミン不足・貧血・薬剤性のものとさまざまです。また、感冒(風邪)の後、口腔内にカビの一種が生えることによるもの(口腔カンジダ)・放射線治療後・糖尿病や肝臓や腎機能が低下していることに伴って味覚障害が起こる可能性もあります。

検査・治療方法

味覚障害が疑われる場合には、口腔内の粘膜や舌の状態を確認します。必要があれば真菌(カビ)の培養検査を行います。また、血液検査により血清中の亜鉛の量、貧血の有無、糖尿病の有無や肝臓・腎臓の機能を調べます。味覚障害の治療では、亜鉛を多く含んだ食品を摂るよう心掛ける食事療法のほか、亜鉛を含む薬剤を服用する薬物療法や、口腔の乾燥予防や衛生環境のケアを行います。薬剤が原因と疑われる場合は、服用を中止するなど、味覚障害の原因ごとに適切な治療を行います。

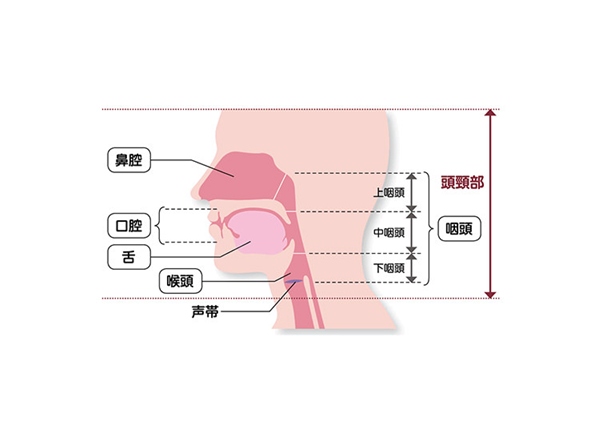

頭頸部腫瘍

概要

頭頸部(けいぶ)とは脳より下の頭部から眼と頸椎(けいつい)を除いた鎖骨までの間の領域を指し、その領域にできる腫瘍を頭頸部腫瘍(けいぶしゅよう)と言います。頭頸部腫瘍(けいぶしゅよう)には鼻・副鼻腔腫瘍(鼻の中)、口腔腫瘍(舌や歯肉などの口の中)、咽頭腫瘍(口や鼻の奥から食道の入り口まで)、喉頭腫瘍(声を出すところ)、唾液腺腫瘍(顎下腺や耳下腺など唾液をつくるところ)、甲状腺腫瘍(代謝を調整してくれるホルモンを分泌するところ)が含まれます。腫瘍には良性と悪性(がん)があります。頭頸部(けいぶ)は息をする・声を出す・食べるなどの重要な機能に関わりますので、悪性腫瘍そのものや治療によって生活の質の低下を引き起こしてしまう可能性があります。早期のものであれば機能低下を最小限にできる可能性があり、早期発見・早期治療が重要となります。また治療後でも腫瘍によっては再発しやすいものがあり、定期的な経過観察が重要です。

検査・治療方法

血液検査や内視鏡検査・CT検査・MRI検査などの画像検査を行うとともに、腫瘍の種類を確認するために腫瘍の一部を摘出して診断(細胞診・生検)を行います。腫瘍によっては、治療せずに経過観察となることもありますが、治療が必要な場合は手術療法、放射線治療、薬物療法などの選択肢があります。患者様のライフスタイル、症状に合わせた最適な治療方法を決定します。

風邪・インフルエンザ

概要

風邪とは、ウイルス感染によって、上気道(鼻・咽頭・喉頭)に起こる急性炎症です。くしゃみ、鼻水、鼻づまり、のどの痛み、せき、たん、声がれなどの上気道の症状を引き起こすほか、発熱、頭痛、関節痛に加え、下痢や腹痛などの消化器症状を伴うこともあります。

インフルエンザは、インフルエンザウイルスにより引き起こされる急性のウイルス性疾患で、上気道の急性炎症のほか、急激な高熱や悪寒(おかん)、強い倦怠感、筋肉痛などの症状が3~4日継続するのが特徴です。インフルエンザは感染力が高く、肺炎や脳症を発症するリスクもあるため、通常の風邪とは区別して治療されます。

検査・治療方法

問診と触診、上気道の視診により炎症の程度を確認します。また、インフルエンザが疑われる場合には、鼻から長細い綿棒を入れて検体を採取し、迅速キットを用いてインフルエンザウイルスの有無を検査します。結果は10~15分ほどで判明します。風邪・インフルエンザの治療は、抗ウイルス薬や解熱鎮痛剤、去痰剤などの服用といった薬物療法が中心です。

溶連菌感染症

概要

溶連菌感染症(ようれんきんかんせんしょう)は、主に咽頭炎(いんとうえん)や扁桃炎(へんとうえん)を引き起こす病気です。感染は飛沫感染や接触感染により起こり、2日から5日の潜伏期間を経て発症します。感染すると、38〜39℃の発熱と喉の痛みが主な症状として現れます。特に3歳未満の子どもでは、高熱が出ないこともあります。体や手足に小さな赤い発疹が現れることがあり、舌にはイチゴのような突起(イチゴ舌)が見られることもあります。その他、頭痛、首のリンパ節の腫れ、腹痛や嘔吐などの腹部症状も見られることがあります。風邪と異なり、咳や鼻水を伴わないのが特徴です。

検査・治療方法

溶連菌感染症の診断は、のどの奥の粘液を採取する迅速検査を行います。結果は5~10分ほどで判明します。

治療は抗菌薬を用いた薬物療法となります。内服を開始してから1~2日で熱が下がり、のどの痛みも和らぐことが多いです。しかし、溶連菌は症状が消えた後も体内に残ることがあり、完全な治癒を確実にするためには医師の指示に従って薬を最後まで服用することが重要です。

アデノウイルス感染症

概要

アデノウイルスは風邪症状を引き起こす原因ウイルスの一種です。感染した人の飛沫(せきやくしゃみなど)や、感染した人が触れた物や場所に触れた後で感染することが多いため、集団生活が多い場所(学校や保育園など)での感染が広がりやすいです。夏のプールなどで広く感染するケースが多いことからプール熱(咽頭結膜熱)とも呼ばれています。症状としては発熱・咽頭痛(扁桃腺が腫れる・白苔が付着する)・目が赤くなる(結膜炎)・鼻汁・咳嗽など軽い風邪程度のものから、肺炎や髄膜炎を引き起こして重症化するケースもあります。

検査・治療方法

迅速診断キットを用いて検査を行います。アデノウイルス感染症は特効薬がないため、症状に応じた対症療法を行い、発熱には解熱薬、咳には咳止め薬などを使用し自然治癒を待ちます。重症化することは少ないですが、免疫力が低い人や基礎疾患がある人は、症状が重くなることがあるので注意が必要です。また、結膜炎の場合は、細菌の二次感染を防ぐために抗菌薬の点眼が用いられることがあります。

マイコプラズマ感染症

概要

マイコプラズマ肺炎では、発熱・倦怠感・頭痛・咽頭痛などの症状が出はじめて、数日後に咳嗽(せき)が出てきます。せきは、痰を伴うことが少ない乾いたせき(乾性咳嗽と呼びます)が特徴で、解熱した後も長く持続することがあり、「長引く頑固なせき」と表現されます。ただし、これらの症状だけからマイコプラズマ感染症を診断することは困難です。呼吸器症状以外にも、稀ではありますが、中耳炎・皮疹・心筋炎・ギラン・バレー症候群(神経の炎症で手足が動きにくくなるなどの症状があります)など、肺以外の病気を合併することもあります。

検査・治療方法

迅速診断キットを用いて検査を行います。

マイコプラズマ感染症では、主にマクロライド系と呼ばれる抗菌薬で治療を行いますが、最近はその薬剤では効果がない病原体もみられます。その場合、治療はニューキノロン系やテトラサイクリン系の抗菌薬に切り替えて治療を行うことがあります。これらの抗菌薬に加えて、咳や高熱に対して咳止め薬や解熱薬を処方する場合もあります。

コロナウイルス感染症

概要

コロナウイルス感染症(COVID-19)は、SARS-CoV-2というウイルスによって引き起こされる感染症です。発熱・咳・鼻水・咽頭痛・倦怠感・頭痛・関節痛・筋肉痛・嗅覚・味覚異常・下痢などさまざまな症状があります。重症化すると肺炎・急性呼吸窮迫症候群(ARDS)・心臓疾患・多臓器不全などを引き起こす可能性があるため、高齢者や基礎疾患のある方は特に注意が必要です。

検査・治療方法

確定診断のため抗原検査を行います。鼻腔や鼻咽頭を綿棒で拭い、10~15分前後で検査結果が出ます。軽症の場合は自宅での安静と薬物を用いた対症療法が基本ですが、重症化した場合は病院での入院治療が必要になることもあります。予防策としては、手洗いやマスク着用に加え、体調不良時には無理せず休むこと、混雑した場所では適切な距離を保つことなど、基本的な感染対策が重要です。

睡眠時無呼吸症候群

概要

睡眠時に呼吸が止まり、大きないびきをかく方は、睡眠時無呼吸症候群の可能性があります。呼吸が浅くなったり一時的に停止することで睡眠の質が低下し、日中の眠気、居眠り、集中力低下、学力低下など日常生活に影響を及ぼします。長期的には高血圧、心不全、脳卒中、糖尿病などのリスクが高まりやすくなる病気です。鼻づまりやのどが狭い、肥満、顎が小さいなどで起こる閉塞性睡眠時無呼吸症候群と、脳のトラブルで起こる中枢性睡眠時無呼吸症候群があります。

検査・治療方法

耳鼻咽喉科では、閉塞性睡眠時無呼吸症候群の治療が可能です。まずは、簡易的な機械を用いてご自宅で検査を行います。精密検査が必要な方は専門施設で検査入院を行う場合もあります。

治療方法は内服薬、手術、経鼻CPAP、マウスピースなどがあり、病状に合わせて組み合わせて改善を目指します。肥満の場合はダイエットも効果的です。手術は、小児では扁桃・アデノイドの切除、大人では鼻づまりを改善する手術やのどを広げる手術、顎の骨のバランスを整える手術などを行います。

顔面神経麻痺

概要

ある日突然、目が閉じられなくなる、水を飲むと口からこぼれるなど顔の筋肉がうまく動かせなくなる病気を顔面神経麻痺と言います。また、顔の表情に関する症状のほか、音が響く・涙が出にくい・耳が痛い・聴こえが悪くなる・めまいがするといった症状を伴うこともあります。顔面神経麻痺を引き起こす原因はさまざまですが、ヘルペスウイルスや帯状疱疹ウイルスの再活性化が原因であることが多いです。

検査・治療方法

顔面神経麻痺の診断では、聴力検査、耳小骨筋反射検査を行い、顔面神経の分布領域のどこで障害が起きているかを評価します。

治療は、ステロイド剤や抗ウイルス薬、ビタミン剤により神経損傷の原因となっているウイルスの活動を抑え、浮腫による神経圧迫を除くための薬物療法が中心となります。改善には時間を要することが多いです。もし末梢性ではなく脳が原因である中枢性を疑う所見があれば、MRI検査や脳外科へのご紹介を検討します。また、重症で麻痺が強く残ってしまう場合には手術を検討するほか、後遺症を予防するためのリハビリテーションを行います。